‘प्रेमचंद सामंत का मुंशी’ पढ़ने के बाद फिर मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं धर्मवीर को और पढूँ

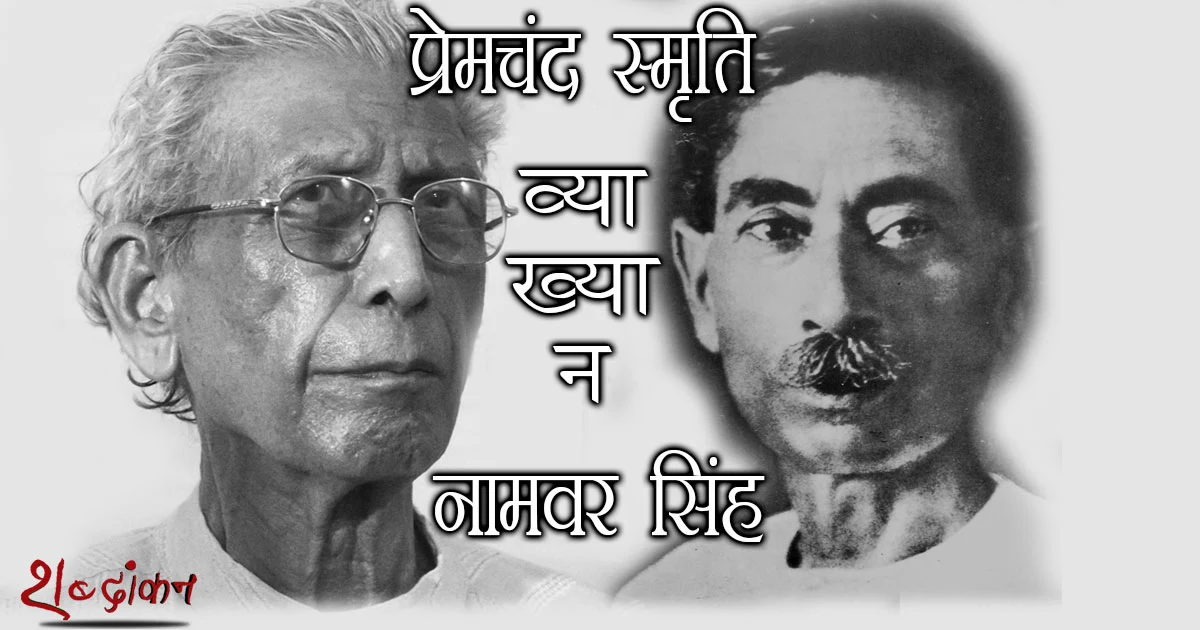

प्रो. नामवर सिंह

व्याख्यान

’संयोग से मेरी शिक्षा जहाँ हुई उदय प्रताप कॉलेज, वह संस्था लमही से एक मील की दूरी पर है और आमतौर से सारनाथ जाते हुए जब मैं छात्र था तो लमही होते हुए सारनाथ जाया करता था और पहला ठिकाना लमही हुआ करता था। यह घटना 1940-41 की है। प्रेमचंद को देखने का सौभाग्य तो नहीं प्राप्त हो सका लेकिन अम्मा को देखा और हम उन्हें अम्मा ही कहते थे शिवरानी देवी को। और सरस्वती प्रेस जो गोदौलिया चौराहे पर है वह हमारा अड्डा हुआ करता था। अमृत वहीं रहते थे, श्रीपत शुरू में थे, बाद में वे चले गए थे इलाहाबाद। उनके बाद में अमृत भी चले गये। साहित्य से जुड़े होने के नाते हम लोग आमतौर से सरस्वती प्रेस में मिला करते थे और अम्मा के यहाँ जाया करते थे। अम्मा ऊपर छत पर रहती थीं। छत पर कमरा था और लमही से अम्मा के यहाँ आमतौर से मौसम में गन्ने आया करते थे, गन्ने का रस आया करता था और अम्मा हमें गन्ने चूसने को देती थीं। उसके साथ ही गन्ने का रस भी पिलाती थीं। वे पुराने दिन, प्रेमचंद की बात उठी है तो याद आते हैं।

साहित्य का मंदिर बड़ा पवित्र मंदिर होता है। यह सरस्वती का मंदिर है। इसमें आप जायें तो अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर, अपनी ग्रंथियों को छोड़ करके देखें कि आपको क्या मिलता है।अम्मा, श्रीपत, अमृत, सरस्वती प्रेस और वे प्रसंग। जहाँ तक प्रेमचंद के साहित्य का सवाल है। मेरी एक किताब है, आशीष त्रिपाठी ने जो किताबें संकलित की हैं उनमें से एक किताब है ‘प्रेमचंद और भारतीय साहित्य’। इसका प्रकाशन 2010 में हुआ और इसमें 19 लेख हैं। उनमें से दो लेखों में से कुछ अंशों पर संक्षेप में आपसे मैं चर्चा करूँगा। अंतिम दोनों भाषण हैं। एक है ‘गोदान को फिर से पढ़ते हुए’ और एक है ‘दलित साहित्य और प्रेमचंद’। चूँकि भाई जयप्रकाश कर्दम ने दलित साहित्य से शुरू किया है इसलिए उसी के बारे में दो-एक शब्द मैं कहूँगा। यह विचित्र बात है, एक कहावत कहते हैं हमारे यहाँ ‘जेही खातिर चोरी करे, उहे कहे चोरवा’। प्रेमचंद ने दलितों के बारे में लिखकर के सवर्णों के बीच बदनामी हासिल की और वही दलित लोग, दलित लोगों में से अगर सभी ने नहीं तो कम से कम एक ने पूरी की पूरी किताब लिखी। भाई जयप्रकाश कर्दम डॉ. धर्मवीर को जानते होंगे।

यदि हिंदी उपन्यास में गाँधी को देखना हो तो प्रेमचंद के सूरदास को जानिए।

डॉ. धर्मवीर ने ‘कफन’ कहानी की व्याख्या की है। जानते हैं उन्होंने क्या कहा है; प्रेमचंद सामंत का मुंशी। किस राजा के, किस जमींदार के वह मुंशी थे ? कुछ पता लगा लेते तो पता चलता, प्रेमचंद तो कायदे से कहिये कि मुंशी तो थे लेकिन वे हंस के संपादक थे। जो तमाम लोग कलम चलाने वाले थे हल तो उन्होंने न चलाया न चलवाया। हंस में यह सही है कि प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद कहे जाते थे इसलिए आप उनको मुंशी इंतिखाब लगाना बहुत जरूरी समझें तो रखें। लेकिन उन्होंने अद्भुत व्याख्या की है। उसका एक नमूना मैं, केवल एक नमूना पढ़ता हूँ कि दलित लोग कैसे प्रेमचंद को पढ़ते हैं और बाकी दूसरे साहित्य को भी पढ़ते हैं। इसको सुपाठ कहें कि कुपाठ कहें। कर्दम ने पढ़ा होगा उनका लेख। धर्मवीर ने ‘प्रेमचंद सामंत का मुंशी’ में ‘कफन’ कहानी की व्याख्या की है। अब ये कहें कि ‘मारेसि मोंहिं कुठाँव’। जो मर गयी औरत उसके बारे में टिप्पणी करते हैं कि अपनी गर्भवती बहू के मरने के बाद घीसू माधव बैठकर मयखाने में शराब पी रहे हैं। उनकी बातचीत होती है। वे कहते हैं कि “अपनी गर्भवती बहू बुधिया को प्रसव-पीड़ा में इसलिए मर जाने देते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि उसके पेट में किसी गैर दलित बाँभन या ठाकुर का बच्चा पल रहा है।” यह कहाँ से उन्होंने पता लगा लिया। उस कहानी में, यह कैसे मालूम हुआ। ये बड़ी खोज की बात है। इसलिए मर जाने दिया ? मरने के कारण हैं उसमें और उस कहानी में मौजूद हैं। प्रेमचंद का कुपाठ करने वाले लोग, मुझे शक होता है कभी-कभी कि वे बाबा साहेब अम्बेडकर का भी कुपाठ करते हैं।

मेरी अंतिम दृष्टि में प्रेमचंद की ये कथाकृतियाँ उपन्यास और कहानियाँ सभी तथाकथित दलित साहित्य के लिए चुनौती हैंगाँधीजी से समझौता हुआ था, उस कहानी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, विषयांतर होगा। लेकिन मेरा यही कहना है कि कम से कम राजनीतिक दुनिया के बारे में जो पाठ करें उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन साहित्य का जो मंदिर है पवित्र है, कम से कम उसमें वह पाठ करें जो पाठ बेहतर हो। इतने सबजेक्टिव न हो जायें। और ‘प्रेमचंद सामंत का मुंशी’ पढ़ने के बाद फिर मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं धर्मवीर को और पढूँ। यह उनको इसलिए दिखाई पड़ा था कि शायद उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है, सुनी है, मेरी पढ़ी नहीं है। वह आत्मकथा है ‘मेरी पत्नी और भेड़िया’। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ दगा किया तो ठीक है, लेकिन हर औरत को तुम समझो कि वही है, यह निहायत सब्जेक्टिविज्म है। साहित्य का मंदिर बड़ा पवित्र मंदिर होता है। यह सरस्वती का मंदिर है। इसमें आप जायें तो अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर, अपनी ग्रंथियों को छोड़ करके देखें कि आपको क्या मिलता है। इसलिए मैं नहीं जानता कि भाई कर्दम जी कितने सहमत हैं धर्मवीर जी से। दलित साहित्यकार गाँधी जी पर उँगली उठा सकते हैं तो प्रेमचंद किस खेत की मूली हैं। गाँधी जी ने स्वयं कांग्रेस में रहते हुए दलितों के अधिकारों के लिए प्रयास किया। यह तो इतिहास का तथ्य है कि कांग्रेस में लोग अम्बेडकर को पसंद नहीं करते थे। गाँधी जी के कहने पर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। जवाहरलाल ने कभी नहीं कहा कि उसी को ला मिनिस्टर बनाओ। गाँधीजी के सुझाव पर कहा गया कि संविधान सभा के चेयरमैन होंगे डॉ. अम्बेडकर, वही लिखेंगे संविधान। गाँधी जी तो तथ्य हैं, इतिहास के इसलिए यह और बात है कि अंत में अम्बेडकर को जवाहरलाल के मंत्रिमंडल से हटना पड़ा, लेकिन कम से कम गाँधी अम्बेडकर के महत्व को समझते थे। अपने जीवन में जितना गाँधी जी ने निभाया किसी अन्य ने नहीं। उनके आश्रम में कांग्रेसी लोग जाते थे। वहाँ एक कामता प्रसाद विद्यार्थी स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे। हम उनके यहाँ जाते थे। हमारे घर वाले कहते थे उनके घर में खाना-पीना; पानी, बर्तन सब कुछ हरिजन किया करते थे। बड़े पिताजी और माँ कहती थीं कि विद्यार्थी के यहाँ जाना तो पानी मत पीना, क्योंकि वहाँ चमार पानी पिलाता है। गाँधी जी अम्बेडकर के महत्त्व को बहुत समझते थे। नेहरू समझें या न समझें, बाकी कांग्रेसी समझें या न समझें। इसलिए मैंने जानबूझकर के चुना कि प्रेमचंद के यहाँ दलितों के बारे में एक लम्बा सिलसिला चलता है, विकास होता है और अंतिम जो कहानी है उसका बार-बार जिक्र किया गया। रंगभूमि उपन्यास उस समय छपा था जब स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई तीव्रता पर थी - 1923-24 में। रंगभूमि का जो नायक है सूरदास। मैं समझता हूँ समूचे हिंदी साहित्य में वह अंधा लाठी लेकर चलने वाला और इत्तिफाक से उन्हीं के गाँव के पास का है। जगह उन्होंने जो ली है वह लमही थी। लमही के पास रहने वाला सूरदास और उस सूरदास की समस्या दलितोद्धार की नहीं है। राष्ट्रीय मुक्ति में गाँधी जी के आह्वान पर भाग लेने का सवाल है। मंदिर में कीर्तन होता है तो उसमें औरों के साथ सूरदास भी शामिल होता है और कीर्तन के बाद सहभोज में सूरदास शामिल होता है। ये प्रेमचंद लिखते हैं। मैं समझता हूँ प्रेमचंद के हीरो होंगे ‘होरी महतो’ लेकिन वह अंधा लकड़ी लेकर के चलने वाला पिसनहरिया के पास का रहने वाला था। प्रेमचंद का अगर कोई हीरो अंधा भिखारी और चुनौती देता है वह कोठी को, महलों को, पूरी बादशाहत को चुनौती देता है। ऐसा ताकतवर हीरो पूरे हिंदी साहित्य में नहीं है। यह 1924 में प्रेमचंद दलित की शक्ति को दिखाते हैं। उस पर इल्जाम लगते हैं तरह-तरह के उसके यहाँ जो औरत रहती है उसे लेकर लेकिन वह अडिग खड़ा हुआ लाठी लिये हुए जैसे दूसरे रूप में स्वयं गाँधी हों; ऐसा मालूम होता है। यदि हिंदी उपन्यास में गाँधी को देखना हो तो प्रेमचंद के सूरदास को जानिए। इसके बाद जैसे-जैसे स्वाधीनता आंदोलन बढ़ता है और उसमें दलितों की भागीदारी बढ़ती है। कांग्रेस का विस्तार होता है। ये दौर है 1930-31 के आस-पास का। और उस समय उन्होंने ‘कर्मभूमि’ नाम का उपन्यास लिखा। उस कर्मभूमि में सवाल बड़ा हुआ हरिजनों का मंदिर प्रवेश। मंदिर प्रवेश के लिए जा रहे हरिजनों पर भजन-कीर्तन करने वाले ब्रह्मचारी उठे और वह पिटाई करने लगे। उपन्यास का नायक अमरकांत है। वह हरिजन नहीं है। अमरकांत घोषणा करते हैं कि मंदिर का द्वार दलितों के लिए खुल गया है, और अब वे चाहें तो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। प्रेमचंद की टिप्पणी है कि “उस दिन पुजारी बहुत खुश था क्योंकि चढ़ावा बहुत मिला”। मंदिर प्रवेश हरिजनों को जो कराया उसमें भी मतलब है स्वार्थ का। यह प्रेमचंद जैसा आदमी तब-देख रहा है। कर्मभूमि में, 1931 में जब मंदिर का द्वार दलितों के लिए खुल गया है और अब चाहें तो मंदिर प्रवेश कर सकते हैं पर जो टिप्पणी करते हैं कि उस दिन पुजारी बहुत खुश था क्योंकि चढ़ावा बहुत ज्यादा चढ़ा था। तो आप लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मिल रहा है, आप लोगों से वही काम करवा रही है। ये प्रेमचंद 1931 में कह रहे हैं। तीसरा उपन्यास है ‘कायाकल्प’। नाम से मालूम होता है कि दूर-दूर तक दलितों से इसका क्या संबंध है। कायाकल्प में वे दलितों को मजदूर के रूप में या किसान के रूप में देखते हैं। तब तक प्रेमचंद समझ गये थे कि दलितों पर एहसान की जरूरत नहीं है। प्रेमचंद का मत गाँधी जी से अलग था। वे समझ गये थे कि जब तक जात-पाँत की व्यवस्था नहीं तोड़ी जायेगी तब तक दलितों की मुक्ति नहीं होगी। बुनियादी चीज है, उनको रियायत देना नहीं, उनकी सुविधा के लिए कुछ टुकड़े डाल देना नहीं। जब तक कि जात-पाँत की व्यवस्था नहीं तोड़ी जायेगी तब तक दलितों की मुक्ति नहीं होगी। ये प्रेमचंद समझते थे। उनका अंतिम उपन्यास है गोदान। गोदान में पंडित मातादीन और सिलिया चमारिन का संबंध दिखाया गया है। सिलिया गर्भवती होती है और मातादीन की पिटाई होती है। मातादीन अंत में कहता है कि ‘मैं ब्राह्मण नहीं चमार ही रहना चाहता हूँ’ यह प्रेमचंद इस कहानी में दिखाते हैं। गोदान की कहानी में।

प्रेमचंद ने आखिरी दिनों में जो कहानियाँ लिखीं उनमें सद्गति, ठाकुर का कुआँ, दूध का दाम हैं। सत्यजीत रे ने फिल्म भी बनाई थी, सद्गति फिल्म सत्यजीत रे की बनाई हुई थी। सद्गति में, इस कहानी में उनकी कला कैसे विकसित होती है देखिये। सद्गति में दुक्खी लकड़ी की गाँठ तोड़ रहा है। गाँठ सिम्बल है, प्रतीक है और गाँठ टूट नहीं रही है, वह चला रहा है कुल्हाड़ी। दुक्खी चमार है। इसलिए जो दलित आंदोलन कर रहे हैं यह न समझे कि दुक्खी सिर्फ गाँठ तोड़ रहा है। यह वर्णव्यवस्था भारत की गाँठ है लकड़ी की गाँठ नहीं, गाँठ टूट नहीं रही है और अंत में बेहोश हो जाता है और मर जाता है। यह गाँठ जो है जाति व्यवस्था है। ‘सद्गति’ पुरोहित के अत्याचार की कहानी है। लेकिन ‘ठाकुर का कुँआ’ राजपूत जमींदार के अत्याचार की कहानी है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों कहानियों को साथ मिला कर पढ़ना चाहिए। एक ठाकुर के, जमींदार के अत्याचार की कहानी है। दूसरी विरोध की। ठाकुर का कुआँ में ‘जोखू’ बीमार पड़ा है और ‘गंगी’ ठाकुर के कुएँ पर पानी निकाल रही है। सहसा ठाकुर ने दरवाजा खोला जैसे शेर का मुँह खुला हो, दरवाजा नहीं, प्रेमचंद कहते हैं। गंगी के हाथ से डोर छूट गयी। भागकर घर आई तो देखा - जोखू वही सड़ा हुआ पानी पी रहा है। ये हैं प्रेमचंद। तीसरी कहानी है ‘दूध का दाम’। जमींदार की बेटियों पर बेटियाँ हो रही हैं। संजोग से एक बेटा हुआ। नार काटने के लिए भंगिन को बुलाया गया। भंगिन को भी एक बेटा था मंगल। मंगल की माँ सहसा मर गयी। मंगल जमींदार के घर में टुकड़ों पर पलता था। अंत में उसे एक दिन मार के निकाल दिया गया। वह एक आवारा कुत्ते के साथ बैठकर बतिया रहा था। दोनों की बातचीत होती है, कुत्ते में और उस बेटे में - ‘लात मारी रोटियाँ भी न मिलती तो क्या करता ?’ लात मारी रोटियाँ। टामी दुम हिलाता है। वह कहता है “सुरेश को अम्मा ने पाला था। कहते हैं कि दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता और मुझे दूध का दाम मिल रहा है।“ टामी ने फिर दुम हिलायी। इन तीनों दलित कहानियों के साथ प्रेमचंद की यथार्थवादी कला अपने शिखर पर पहुँच गयी थी। अंतिम दृष्टि में मेरी प्रेमचंद की ये कथाकृतियाँ उपन्यास और कहानियाँ सभी तथाकथित दलित साहित्य के लिए चुनौती हैं। लिखें दलित साहित्य। दलित अच्छी कहानियाँ लिखकर के दिखायें। क्योंकि ‘आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर’। ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान से लड़ाई होती है। लाठी, डंडे, तलवार, बंदूक से नहीं होती है। अब तक जितने दलित लोगों ने लिखा है। उन्होंने अच्छी कहानियाँ कौन-कौन सी लिखी हैं ? उन अच्छी कहानियों को चुनौती के रूप में आप दिखाइये।

केवल दलितों के लिए सहानुभूति या दलितों के लिए बोल जाने से कुछ नहीं होता। मजदूरों के हक के लिए किसी जमाने में बहुत कविताएँ लिखी गयी थीं, दो कौड़ी की अब कोई नहीं पढ़ता उन्हें। दलितों पर लिखी हुई दलित कथाकारों की रचनाओं से कलात्मक रूप से चुनौती दीजिए। साहित्य के क्षेत्र में पूर्व साहित्य से अच्छी कहानियाँ आप लिखें। साबित करें और दलित के बारे में प्रेमचंद से बेहतर कहानी लिखिये, बेहतर उपन्यास लिखिये। इसे निराला ने कहा है - ‘आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर’। आराधन का उत्तर आराधन से होता है, लाठी डंडों से नहीं होता है। तो इसलिए सवाल सिर्फ विमर्श का नहीं, दलित विमर्श बहुत हो रहा है। सवाल सर्जना का है। क्रिएटीविटी का। क्रिएटीविटी-चुनौती दो कि ऐसा कोई लिखकर दिखाए। दलित विमर्श तो बहुत हो चुका स्वयं दलितों द्वारा लिखा साहित्य सृजन कहाँ है, ये पक्ष मैं छोड़े जा रहा हूँ। उनके लिए भी जो दलित नहीं हैं और उनके लिए भी जो स्वयं दलित हैं। कपोल, कपोल से मसला जाता है। कपोल आटा की तरह गूँथा नहीं जाता है। किसी का कपोल आप मसल दें और उसको दर्द होने लगे ... कपोल कपोल से मसला जाता है। साहित्य की लड़ाई साहित्य सृजन से होती है।

▲▲लाइक कीजिये अपडेट रहिये

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

००००००००००००००००

0 टिप्पणियाँ