ओम थानवी, जनसत्ता, १७.०३.२०१३

प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू का कहना है कि मीडिया में योग्य लोगों की कमी है। मैं उनकी बात से पूरी तरह इत्तफाक रखता हूं। लेकिन उनका यह खयाल हास्यास्पद है कि इस क्षेत्र में योग्यता के लिए न्यूनतम अर्हता तय होनी चाहिए। उनका आशय औपचारिक डिग्री से है। डिग्री शिक्षा का पर्याय नहीं होती। उनका सुझाव इतना सरलीकृत है कि उन्हें खुद देश के उन भोले-नादान लोगों की श्रेणी में ला बिठाता है, जिसकी अतिरंजित कल्पना जब-तब वे हमारे समक्ष पेश करते रहते हैं!

पहले तो उनसे सहमति की बात। अखबारों में श्रेष्ठ प्रतिभाएं सचमुच बहुत कम दिखाई देती हैं। टीवी-रेडियो मनोरंजन अधिक करते हैं। सोशल मीडिया- ब्लॉग आदि- अपने चरित्र में ही खुला-खेल-फर्रुखाबादी है।

अखबारों में सबसे बड़ी समस्या है, समझ और संवेदनशीलता की कमी। इसके कारण सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि का उनमें अभाव दीखता है। राजनीतिक उठापटक, खासकर राजनेताओं के बयान और परस्पर आरोप-प्रत्यारोपों की खबरें मीडिया में छाई रहती हैं। फिर अपराध, मनोरंजन, सिनेमा, व्यापार, खेल (क्रिकेट), फैशन, भूत-प्रेत, ज्योतिष आदि आ जाते हैं। छपाई के बेहतर साधन मिल जाने के बाद बड़ी-बड़ी रंगीन तस्वीरें भी। प्रादेशिक अखबारों की रंगीनी देखकर गुमान होता है जैसे अखबार नहीं, कैलेंडर देख रहे हों; पठनीय से ज्यादा चाक्षुष होकर वे मानो टीवी से होड़ लेने की कोशिश करते हैं।

न पत्र-पत्रिकाओं में, न हमारे टीवी चैनलों से इसका प्रमाण मिलता है कि अखबार का संपादक (वह कहां है?) और टीवी चैनल (जहां संपादक होता है और नहीं भी होता) का नियंता देश की अर्थनीति, कूटनीति, गरीबी, अशिक्षा, अकाल, सूखा, बाढ़, कुपोषण, खेती, असंगठित मजूरी, बाल-शोषण, स्त्री-उत्पीड़न, जातिप्रथा, सांप्रदायिकता, पर्यावरण, मानव-अधिकार, विज्ञान, साहित्य, कला-संस्कृति के बारे में सरोकार रखता है या नहीं।

टीवी निरक्षर और अर्द्धशिक्षित समाज में सबसे असरदार माध्यम होता है। मगर हमारे यहां दिन में तोते उड़ाने (मनोरंजन करने) और रात को कव्वे लड़ाने (‘बहस’ पेश करने) में ज्यादा मशगूल दिखाई देता है। देश की अन्य भाषाओं के अखबारों के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, पर हिंदी के अखबार धीमे-धीमे हिंदी का दामन ही छोड़ रहे हैं। खबरों की आम भाषा में अंगरेजी हिंदी पर बेतरह हावी है। अगर हमारा बुनियादी उपकरण- भाषा; अगर हम उसे हथियार न भी कहना चाहें- भोथरा जाए तो कहे-सुने की धार कहां से अर्जित होगी?

पहले तो उनसे सहमति की बात। अखबारों में श्रेष्ठ प्रतिभाएं सचमुच बहुत कम दिखाई देती हैं। टीवी-रेडियो मनोरंजन अधिक करते हैं। सोशल मीडिया- ब्लॉग आदि- अपने चरित्र में ही खुला-खेल-फर्रुखाबादी है।

अखबारों में सबसे बड़ी समस्या है, समझ और संवेदनशीलता की कमी। इसके कारण सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि का उनमें अभाव दीखता है। राजनीतिक उठापटक, खासकर राजनेताओं के बयान और परस्पर आरोप-प्रत्यारोपों की खबरें मीडिया में छाई रहती हैं। फिर अपराध, मनोरंजन, सिनेमा, व्यापार, खेल (क्रिकेट), फैशन, भूत-प्रेत, ज्योतिष आदि आ जाते हैं। छपाई के बेहतर साधन मिल जाने के बाद बड़ी-बड़ी रंगीन तस्वीरें भी। प्रादेशिक अखबारों की रंगीनी देखकर गुमान होता है जैसे अखबार नहीं, कैलेंडर देख रहे हों; पठनीय से ज्यादा चाक्षुष होकर वे मानो टीवी से होड़ लेने की कोशिश करते हैं।

न पत्र-पत्रिकाओं में, न हमारे टीवी चैनलों से इसका प्रमाण मिलता है कि अखबार का संपादक (वह कहां है?) और टीवी चैनल (जहां संपादक होता है और नहीं भी होता) का नियंता देश की अर्थनीति, कूटनीति, गरीबी, अशिक्षा, अकाल, सूखा, बाढ़, कुपोषण, खेती, असंगठित मजूरी, बाल-शोषण, स्त्री-उत्पीड़न, जातिप्रथा, सांप्रदायिकता, पर्यावरण, मानव-अधिकार, विज्ञान, साहित्य, कला-संस्कृति के बारे में सरोकार रखता है या नहीं।

टीवी निरक्षर और अर्द्धशिक्षित समाज में सबसे असरदार माध्यम होता है। मगर हमारे यहां दिन में तोते उड़ाने (मनोरंजन करने) और रात को कव्वे लड़ाने (‘बहस’ पेश करने) में ज्यादा मशगूल दिखाई देता है। देश की अन्य भाषाओं के अखबारों के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, पर हिंदी के अखबार धीमे-धीमे हिंदी का दामन ही छोड़ रहे हैं। खबरों की आम भाषा में अंगरेजी हिंदी पर बेतरह हावी है। अगर हमारा बुनियादी उपकरण- भाषा; अगर हम उसे हथियार न भी कहना चाहें- भोथरा जाए तो कहे-सुने की धार कहां से अर्जित होगी?

पेज़ १

अखबार हों चाहे टीवी-रेडियो, बाजारवाद के चकाचौंध वाले दौर में सबसे बड़ा झटका विचार को लगा है। विचार का जैसे लोप हो गया है। कभी संपादकीय पन्ना संपादक की ही नहीं, पूरे अखबार की समझ का प्रमाण होता था। अब मुख्य लेख का आकार सिकुड़ चला है, संपादकीय टिप्पणियों की संख्या घट गई है, पाठकों की सीधी भागीदारी- संपादक के नाम पत्र- की जगह कम हुई है और संपादकीय पन्ने पर मनोरंजन-धर्म आदि प्रवेश पा गए हैं- बौद्धिक विमर्श के रूप में नहीं, गंभीर सामग्री के बीच हल्की-फुल्की हवा छोड़ने के लिए।

हिंदी अखबारों में समाचार-विश्लेषण छपने कम हो गए हैं। पहले खबरों के पीछे- खासकर सप्ताहांत में, जब संसद आदि उठ चुके होते हैं और खबरों का दबाव कम रहता है- समाचारों के विश्लेषण की परंपरा थी। संपादकीय पन्ने पर भी साहित्य-विज्ञान-अर्थनीति जैसे गंभीर विवेचन के साथ राजनीतिक गतिविधियों पर केंद्रित लेख नियमित छपते थे। अब उनकी जगह बेहद छीज गई है। प्रादेशिक हिंदी अखबारों में हिंदी के लेखकों से ज्यादा अंगरेजी के ‘ब्रांड’ बन चुके लेखकों को तरजीह दी जाती है। संपादकीय पन्ने पर छपने वाले इनके ‘लेखों’ में गपशप-किस्से ही नहीं, आपको अश्लील लतीफे भी पढ़ने को मिल सकते हैं।

लेकिन इन चीजों का, यानी मीडिया के दाय में गुणवत्ता की गिरावट का, निराकरण क्या एक विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री, किसी मीडिया संस्थान के डिप्लोमा या वहां की स्नातकोत्तर डिग्री से हो सकता है? कहना न होगा, न्यायमूर्ति काटजू का ध्यान ऐसी डिग्रियों की तरफ ही है। ‘न्यूनतम अर्हता’ की कोई और अवधारणा क्या हो सकती है? बुधवार शाम दूरदर्शन पर इसी मुद्दे पर एक बहस में काटजू साहब के साथ मैं भी मौजूद था। बार-बार वे एक बात कहते थे- अरे, चपरासी के लिए भी न्यूनतम अर्हता अनिवार्य है।

न्यायमूर्ति सर्वोच्च अदालत से आते हैं, प्रेस परिषद के अध्यक्ष हैं। वे साहित्य के भी गुण-ग्राहक हैं- मिर्जा गालिब को भारत रत्न देने की मांग तक उठा चुके हैं! उनकी शान में पूरी गरिमा कायम रखते हुए मैंने उस रोज यही कहा कि हालांकि साहित्य और पत्रकारिता पूरी तरह दो जुदा चीजें हैं; मगर साहित्य और पत्रकारिता दोनों क्षेत्र, भाषा और विवेक के मामले में सृजनात्मक वृत्ति की अपेक्षा रखते हैं- साहित्य तो है ही पूर्णतया सृजन- तो क्या वे साहित्य में गिरावट देखकर वहां भी किसी डिग्री की जरूरत पर बल देंगे? या साहित्य की समस्या- जो हमारे यहां तो पत्रकारिता से ज्यादा विकट निकलेगी- का निराकरण साहित्य जगत के भीतर खोजने की कोशिश करेंगे?

वे हर बार ‘चपरासी’ वाली दलील के साथ ही सम पर आते थे। मुझे लगता है मीडिया की जिस समस्या को उन्होंने लक्ष्य किया है, उसका निस्तार न चपरासी वाली दलील में है न साहित्य सृजन की मिसाल में। लेकिन साहित्य के उद्धार के लिए डिग्री की वकालत करना, एक स्तर पर, वैसा ही कदम होगा जिसका सुझाव न्यायमूर्ति मीडिया का स्तर ऊंचा करने के लिए दे रहे हैं।

हिंदी अखबारों में समाचार-विश्लेषण छपने कम हो गए हैं। पहले खबरों के पीछे- खासकर सप्ताहांत में, जब संसद आदि उठ चुके होते हैं और खबरों का दबाव कम रहता है- समाचारों के विश्लेषण की परंपरा थी। संपादकीय पन्ने पर भी साहित्य-विज्ञान-अर्थनीति जैसे गंभीर विवेचन के साथ राजनीतिक गतिविधियों पर केंद्रित लेख नियमित छपते थे। अब उनकी जगह बेहद छीज गई है। प्रादेशिक हिंदी अखबारों में हिंदी के लेखकों से ज्यादा अंगरेजी के ‘ब्रांड’ बन चुके लेखकों को तरजीह दी जाती है। संपादकीय पन्ने पर छपने वाले इनके ‘लेखों’ में गपशप-किस्से ही नहीं, आपको अश्लील लतीफे भी पढ़ने को मिल सकते हैं।

लेकिन इन चीजों का, यानी मीडिया के दाय में गुणवत्ता की गिरावट का, निराकरण क्या एक विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री, किसी मीडिया संस्थान के डिप्लोमा या वहां की स्नातकोत्तर डिग्री से हो सकता है? कहना न होगा, न्यायमूर्ति काटजू का ध्यान ऐसी डिग्रियों की तरफ ही है। ‘न्यूनतम अर्हता’ की कोई और अवधारणा क्या हो सकती है? बुधवार शाम दूरदर्शन पर इसी मुद्दे पर एक बहस में काटजू साहब के साथ मैं भी मौजूद था। बार-बार वे एक बात कहते थे- अरे, चपरासी के लिए भी न्यूनतम अर्हता अनिवार्य है।

न्यायमूर्ति सर्वोच्च अदालत से आते हैं, प्रेस परिषद के अध्यक्ष हैं। वे साहित्य के भी गुण-ग्राहक हैं- मिर्जा गालिब को भारत रत्न देने की मांग तक उठा चुके हैं! उनकी शान में पूरी गरिमा कायम रखते हुए मैंने उस रोज यही कहा कि हालांकि साहित्य और पत्रकारिता पूरी तरह दो जुदा चीजें हैं; मगर साहित्य और पत्रकारिता दोनों क्षेत्र, भाषा और विवेक के मामले में सृजनात्मक वृत्ति की अपेक्षा रखते हैं- साहित्य तो है ही पूर्णतया सृजन- तो क्या वे साहित्य में गिरावट देखकर वहां भी किसी डिग्री की जरूरत पर बल देंगे? या साहित्य की समस्या- जो हमारे यहां तो पत्रकारिता से ज्यादा विकट निकलेगी- का निराकरण साहित्य जगत के भीतर खोजने की कोशिश करेंगे?

वे हर बार ‘चपरासी’ वाली दलील के साथ ही सम पर आते थे। मुझे लगता है मीडिया की जिस समस्या को उन्होंने लक्ष्य किया है, उसका निस्तार न चपरासी वाली दलील में है न साहित्य सृजन की मिसाल में। लेकिन साहित्य के उद्धार के लिए डिग्री की वकालत करना, एक स्तर पर, वैसा ही कदम होगा जिसका सुझाव न्यायमूर्ति मीडिया का स्तर ऊंचा करने के लिए दे रहे हैं।

पेज़ २

यहां अपने अनुभव से यह बताना चाहता हूं कि मीडिया में नौकरी के लिए आवेदन करने वालों में अब कमोबेश सब स्नातक या मीडिया-डिग्री के धारक ही होते हैं। हालांकि इनमें ऊंची श्रेणी पाए लोग कम होते हैं। लेकिन जनसत्ता में मैंने हिंदी में पीएच-डी किए अभ्यर्थी भी देखे हैं, जिनकी अर्जी में दस-बीस अशुद्धियां देखकर उन्हें कभी साक्षात्कार के लिए ही नहीं बुलाया।

सामान्य या न्यूनतम औपचारिक शिक्षा की अपनी जगह होती है। लेकिन पत्रकारिता या मीडिया के काम में बुनियादी तौर पर जरूरी हैं खबर को भांपने के लिए समाज और समय की समझ, हरदम विवेक और सरल-सटीक भाषा। किस डिग्री से ये चीजें मिल सकतीं हैं? खास डिग्रियों के बूते पर शिक्षक नियुक्त होते ही हैं। क्या हम नहीं जानते कि हिंदी का ‘विद्वान’ शिक्षक हिंदी पढ़ाते हुए सहज हिंदी से दूर, देश में कैसी जमात तैयार कर रहा है।

मेरे पिताजी- शिक्षाविद् शिवरतन थानवी- साठ-सत्तर के दशक में शिक्षा की दो पत्रिकाओं (शिविरा पत्रिका और टीचर टुडे) का संपादन करते थे। तब उन्होंने शिक्षा पद्धति में पाठ्य-पुस्तकों की निरर्थकता पर हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख लिख कर चौंकाया था- ‘कैन वी एबोलिश टैक्स्ट-बुक्स?’ (शिक्षा में पाठ्य-पुस्तकों की जरूरत क्या है?) फिर उन्होंने अध्यापन के प्रशिक्षण (एसटीसी-बीएड-एमएड) पर भी सवाल उठाए। कल मैंने काटजू साहब की चिंता के संदर्भ में पिताजी से पूछा कि शिक्षण-प्रशिक्षण के बारे में क्या अब भी वे वैसा ही सोचते हैं?

उन्होंने कहा- अब तो हाल और बुरा है। जिस वक्त मैंने विरोध किया, तब शिक्षकों को प्रशिक्षण मुफ्त दिया जाता था। कुछ समय पहले तक भी राजस्थान में सिर्फ दो सरकारी और आठ निजी शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज थे। अब अकेले इस राज्य में करीब आठ सौ निजी कॉलेज हैं और करीब अस्सी हजार शिक्षार्थी! शिक्षा का स्तर और गिर गया है। बेरोजगार शिक्षकों की फौज भी खड़ी हो

रही है। शिक्षण-प्रशिक्षण महज पैसा बनाने और झूठी उम्मीदें पैदा करने का ठिकाना बन गया है।

उन्होंने बताया कि शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों की जरूरत के पीछे तब भी मेडिकल शिक्षा की दलील दी गई थी। संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के गठन के बाद शिक्षण-प्रशिक्षण के संस्थान इतने पनपे कि परिषद उन्हें काबू न कर सकी।

क्या पत्रकारिता की ‘शिक्षा’ भी उसी रास्ते पर नहीं जा रही? मुझे लगता है, प्रेस परिषद की कोशिशें अगर सफल हुर्इं और डिग्री-डिप्लोमा कानूनन जरूरी हो गए तो ‘पत्रकार’ बनाने वाली दुकानें कुकुरमुत्तों की तरह पसर जाएंगी। उनमें से काम के पत्रकार कम ही निकलेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे, इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तब पत्रकारिता का हाल शिक्षा से भी बुरा होगा, क्योंकि मीडिया में तो उसका परिणाम फौरन- टीवी-रेडियो पर हाथोहाथ और अखबारों में अगले रोज- सामने आ जाता है! जो इन माध्यमों में नौकरी पाने में सफल नहीं होंगे, वे अपने अखबार/ टीवी खुद चलाएंगे (उसके लिए कोई न्यूनतम अर्हता की जरूरत अब तक सामने नहीं आई है गो कि वह ज्यादा अहम है!)। क्या हैरानी कि तब पेड न्यूज, मेड न्यूज, लेड न्यूज के सारे भेद खत्म हो जाएं!

सामान्य या न्यूनतम औपचारिक शिक्षा की अपनी जगह होती है। लेकिन पत्रकारिता या मीडिया के काम में बुनियादी तौर पर जरूरी हैं खबर को भांपने के लिए समाज और समय की समझ, हरदम विवेक और सरल-सटीक भाषा। किस डिग्री से ये चीजें मिल सकतीं हैं? खास डिग्रियों के बूते पर शिक्षक नियुक्त होते ही हैं। क्या हम नहीं जानते कि हिंदी का ‘विद्वान’ शिक्षक हिंदी पढ़ाते हुए सहज हिंदी से दूर, देश में कैसी जमात तैयार कर रहा है।

मेरे पिताजी- शिक्षाविद् शिवरतन थानवी- साठ-सत्तर के दशक में शिक्षा की दो पत्रिकाओं (शिविरा पत्रिका और टीचर टुडे) का संपादन करते थे। तब उन्होंने शिक्षा पद्धति में पाठ्य-पुस्तकों की निरर्थकता पर हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख लिख कर चौंकाया था- ‘कैन वी एबोलिश टैक्स्ट-बुक्स?’ (शिक्षा में पाठ्य-पुस्तकों की जरूरत क्या है?) फिर उन्होंने अध्यापन के प्रशिक्षण (एसटीसी-बीएड-एमएड) पर भी सवाल उठाए। कल मैंने काटजू साहब की चिंता के संदर्भ में पिताजी से पूछा कि शिक्षण-प्रशिक्षण के बारे में क्या अब भी वे वैसा ही सोचते हैं?

उन्होंने कहा- अब तो हाल और बुरा है। जिस वक्त मैंने विरोध किया, तब शिक्षकों को प्रशिक्षण मुफ्त दिया जाता था। कुछ समय पहले तक भी राजस्थान में सिर्फ दो सरकारी और आठ निजी शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज थे। अब अकेले इस राज्य में करीब आठ सौ निजी कॉलेज हैं और करीब अस्सी हजार शिक्षार्थी! शिक्षा का स्तर और गिर गया है। बेरोजगार शिक्षकों की फौज भी खड़ी हो

रही है। शिक्षण-प्रशिक्षण महज पैसा बनाने और झूठी उम्मीदें पैदा करने का ठिकाना बन गया है।

उन्होंने बताया कि शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों की जरूरत के पीछे तब भी मेडिकल शिक्षा की दलील दी गई थी। संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के गठन के बाद शिक्षण-प्रशिक्षण के संस्थान इतने पनपे कि परिषद उन्हें काबू न कर सकी।

क्या पत्रकारिता की ‘शिक्षा’ भी उसी रास्ते पर नहीं जा रही? मुझे लगता है, प्रेस परिषद की कोशिशें अगर सफल हुर्इं और डिग्री-डिप्लोमा कानूनन जरूरी हो गए तो ‘पत्रकार’ बनाने वाली दुकानें कुकुरमुत्तों की तरह पसर जाएंगी। उनमें से काम के पत्रकार कम ही निकलेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे, इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तब पत्रकारिता का हाल शिक्षा से भी बुरा होगा, क्योंकि मीडिया में तो उसका परिणाम फौरन- टीवी-रेडियो पर हाथोहाथ और अखबारों में अगले रोज- सामने आ जाता है! जो इन माध्यमों में नौकरी पाने में सफल नहीं होंगे, वे अपने अखबार/ टीवी खुद चलाएंगे (उसके लिए कोई न्यूनतम अर्हता की जरूरत अब तक सामने नहीं आई है गो कि वह ज्यादा अहम है!)। क्या हैरानी कि तब पेड न्यूज, मेड न्यूज, लेड न्यूज के सारे भेद खत्म हो जाएं!

पेज़ ३

आपने भी उन लोगों को देखा होगा जिन्होंने पत्रकारिता में डिग्री ली, किताबें लिखीं और विश्वविद्यालयों या मीडिया संस्थानों में शिक्षक बन गए। वे पत्रकारिता पढ़ाते हैं, यानी पत्रकार तैयार करते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि उनमें ज्यादातर खुद पत्रकारिता करने के काबिल न होंगे। वे कैसे पत्रकार तैयार कर रहे होंगे? मेडिकल शिक्षा मेडिकल काउंसिल की देखरेख में डॉक्टर खुद देते हैं। पत्रकारिता की शिक्षा गैर-पत्रकार कैसे देते हैं? किस नियामक संस्था की देखरेख में देते हैं? क्या चिकित्सकों की तरह पत्रकारों के लिए दोनों काम- पत्रकारिता और शिक्षण- नियमित रूप से एक साथ करना संभव है?

दरअसल, मेडिकल शिक्षा और मीडिया शिक्षा की तुलना ही असंगत है। मेडिकल शिक्षा में शरीर संरचना की बारीकियां बुनियादी अध्ययन हैं। लेकिन पत्रकारिता के लिए जरूरी भाषा और शैली का संस्कार किसी पाठ्यक्रम से अर्जित नहीं किया जा सकता, उसकी सैद्धांतिक जानकारी ही पाई जा सकती है।

इसमें हैरानी न हो कि डिग्रियों पर जरूरत से ज्यादा जोर देने का काम काटजू साहब के प्रेस परिषद में आने से पहले से शुरू है। उसी का नतीजा है कि गली-मुहल्लों में ‘मीडिया संस्थान’ खुल गए हैं। अच्छी-खासी फीस लेकर वे पत्रकार बनने के ख्वाहिशमंद छात्रों को सुनहरे सपने दिखाते हैं। काटजू साहब की चली तो ऐसे छात्रों की और बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी।

शिक्षा के मैं खिलाफ नहीं। न प्रशिक्षण को निरर्थक मानता हूं। वे जीवन भर चलते हैं। लेकिन औपचारिक शिक्षा पद्धति सारी दुनिया में कुछ क्षेत्रों में लगभग निरर्थक साबित हुई है। भरती में उसे बंदिश बनाना सेवापूर्व की उपयोगी शिक्षा या प्रशिक्षण मान लेना है, जो कि वह सामान्यतया नहीं होता। सबमें न एक-सी प्रतिभा होती है, न योग्यता। औपचारिक शिक्षा प्रणाली सबको एक तरह हांकती है। हर शिक्षण और प्रशिक्षण में। पाउलो फ्रेरे और इवान इलिच औपचारिक शिक्षा के जंजाल पर बहुत कुछ लिख गए हैं।

औपचारिक डिग्री अच्छी पत्रकारिता की गारंटी नहीं हो सकती, इसका एकाध उदाहरण दूं। मीडिया में राजनेताओं की गोद में जा बैठने की प्रवृत्ति पनप रही है। बेईमानी बढ़ रही है। अच्छे वेतन पाने वाले पत्रकारों को भी सरकारी घरों में रहने की चाह सताती है। राज्य सरकारें रियायती दरों पर उन्हें भूखंड देती हैं। रहने के लिए नहीं, मानो व्यवसाय करने के लिए। पत्रकार एक के बाद दूसरा भूखंड लेते देखे जाते हैं और उन्हें आगे बेचते हुए भी। क्या मीडियाकर्मी को ईमानदारी के पाठ के लिए किसी डिग्री की दरकार होगी? डिग्री किस तरह उसके ईमानदार होने का प्रमाण होगी?

कोई भी डिग्री पत्रकार को अच्छी भाषा, सम्यक विवेक और आदर्शों के पालन की सीख की गारंटी नहीं दे सकती। ये चीजें पाठ याद कर अच्छे नंबर लाने से हासिल नहीं हो सकतीं। इन गुणों को अर्जित करना होता है। वे कुछ गुणों से हासिल होते हैं, कुछ व्यवहार और अभ्यास से। अच्छा होता, प्रेस परिषद के अध्यक्ष डिग्री के बजाय इन चीजों के अर्जन पर जोर देते।

दरअसल, मेडिकल शिक्षा और मीडिया शिक्षा की तुलना ही असंगत है। मेडिकल शिक्षा में शरीर संरचना की बारीकियां बुनियादी अध्ययन हैं। लेकिन पत्रकारिता के लिए जरूरी भाषा और शैली का संस्कार किसी पाठ्यक्रम से अर्जित नहीं किया जा सकता, उसकी सैद्धांतिक जानकारी ही पाई जा सकती है।

इसमें हैरानी न हो कि डिग्रियों पर जरूरत से ज्यादा जोर देने का काम काटजू साहब के प्रेस परिषद में आने से पहले से शुरू है। उसी का नतीजा है कि गली-मुहल्लों में ‘मीडिया संस्थान’ खुल गए हैं। अच्छी-खासी फीस लेकर वे पत्रकार बनने के ख्वाहिशमंद छात्रों को सुनहरे सपने दिखाते हैं। काटजू साहब की चली तो ऐसे छात्रों की और बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी।

शिक्षा के मैं खिलाफ नहीं। न प्रशिक्षण को निरर्थक मानता हूं। वे जीवन भर चलते हैं। लेकिन औपचारिक शिक्षा पद्धति सारी दुनिया में कुछ क्षेत्रों में लगभग निरर्थक साबित हुई है। भरती में उसे बंदिश बनाना सेवापूर्व की उपयोगी शिक्षा या प्रशिक्षण मान लेना है, जो कि वह सामान्यतया नहीं होता। सबमें न एक-सी प्रतिभा होती है, न योग्यता। औपचारिक शिक्षा प्रणाली सबको एक तरह हांकती है। हर शिक्षण और प्रशिक्षण में। पाउलो फ्रेरे और इवान इलिच औपचारिक शिक्षा के जंजाल पर बहुत कुछ लिख गए हैं।

औपचारिक डिग्री अच्छी पत्रकारिता की गारंटी नहीं हो सकती, इसका एकाध उदाहरण दूं। मीडिया में राजनेताओं की गोद में जा बैठने की प्रवृत्ति पनप रही है। बेईमानी बढ़ रही है। अच्छे वेतन पाने वाले पत्रकारों को भी सरकारी घरों में रहने की चाह सताती है। राज्य सरकारें रियायती दरों पर उन्हें भूखंड देती हैं। रहने के लिए नहीं, मानो व्यवसाय करने के लिए। पत्रकार एक के बाद दूसरा भूखंड लेते देखे जाते हैं और उन्हें आगे बेचते हुए भी। क्या मीडियाकर्मी को ईमानदारी के पाठ के लिए किसी डिग्री की दरकार होगी? डिग्री किस तरह उसके ईमानदार होने का प्रमाण होगी?

कोई भी डिग्री पत्रकार को अच्छी भाषा, सम्यक विवेक और आदर्शों के पालन की सीख की गारंटी नहीं दे सकती। ये चीजें पाठ याद कर अच्छे नंबर लाने से हासिल नहीं हो सकतीं। इन गुणों को अर्जित करना होता है। वे कुछ गुणों से हासिल होते हैं, कुछ व्यवहार और अभ्यास से। अच्छा होता, प्रेस परिषद के अध्यक्ष डिग्री के बजाय इन चीजों के अर्जन पर जोर देते।

पेज़ ४

अनेक पत्रकार हुए हैं, जिन्होंने बड़ा काम किया है, नाम भी कमाया है। लेकिन वे किसी अहम डिग्री के धारक नहीं थे। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक-संपादक कर्पूरचंद्र कुलिश शायद मैट्रिक भी नहीं थे। वे पत्रकारिता ही नहीं, उसके व्यवसाय में भी इतिहास रच गए हैं। जनसत्ता के संस्थापक-संपादक प्रभाष जोशी भी स्नातक नहीं हो सके। हिंदी के श्रेष्ठ कवि मंगलेश डबराल कुशल पत्रकार भी हैं- आलेख को संवारने-मांजने (कॉपी-एडिटिंग) का जो सलीका मैंने उनमें देखा, वह दुर्लभ है। वे भी स्नातक नहीं हैं। आउटलुक के संस्थापक-संपादक विनोद मेहता भी खुद को डिग्रियों के सौभाग्य से वंचित बताते हैं। आप कह सकते हैं कि वह दौर ही ऐसा था। पर जनाब उस दौर में ही तो डिग्रियों की कीमत थी, आज तो रिक्शा चालक भी डिग्री मढ़ाकर दौड़ता है!

लगे हाथ अपना एक दिलचस्प वाकया सुनाऊं, हालांकि अपनी योग्यता को लेकर मुझे खुद सदा संदेह है! मैंने वाणिज्य संकाय में व्यवसाय प्रशासन की स्नातकोत्तर की डिग्री ली। इतवारी पत्रिका (राजस्थान पत्रिका का साप्ताहिक) में ‘रंग-बहुरंग’ स्तंभ लिखता था। उसे पढ़कर कुलिशजी ने नौकरी का प्रस्ताव किया। नौ साल बाद प्रभाषजी ने जनसत्ता, चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में मुझे किसी घड़ी खयाल आया कि विश्वविद्यालय की डिग्री मैंने कॉलेज से अब तक उठाई ही नहीं। बाद में वह कॉलेज के संबंधित बाबू के घर सुरक्षित मिल गई। बताइए, अब वह क्या काम आई, या आएगी?

वे दिन हवा हुए, जब डिग्री का मोल था। स्टूडियो में काला लबादा ओढ़कर डिग्री हाथ में ले हमारे पूर्वज फोटो खिंचवाते थे। अब कोरे पढ़े हुए नहीं, अर्जित व्यावहारिक ज्ञान का जमाना है। डिग्री मांगने पर तो बाहर अनंत भीड़ आ खड़ी होती है। हम अपनी निर्धारित परीक्षा और अपने मानकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उस पर थोड़े ही लोग खरे उतर पाते हैं। खोटे लोग भी आते होंगे। लेकिन काटजू साहब यह न समझें कि योग्यता की कोई परीक्षा मीडिया में है ही नहीं।

जाहिर है, न्यूनतम अर्हता महज शिगूफा है। काटजू उस पर जोर दें, मुझे कोई शिकवा नहीं। लेकिन मीडिया में जो खामियां और विचलन हैं- ऊपर मैं अनेक गिनवा चुका- उनसे निपटने के लिए दूसरे उपाय खोजने होंगे। हम चाहें तो योग्यता के नए मानक खड़े करें, कौशल परिष्कार के प्रयास करें। आदर्श और आचार-संहिता के कायदे देश-प्रदेश के मीडिया पर लागू करें। लेकिन चपरासी की भरती की न्यूनतम योग्यता का तर्क देकर भटके हुए मीडिया को रास्ते पर लाने का प्रपंच सफल नहीं होगा। आखिर आप किसी दफ्तर के चपरासी की नहीं, देश भर में नए पत्रकारों की पेशकदमी की बात कर रहे हैं, न्यायमूर्ति!

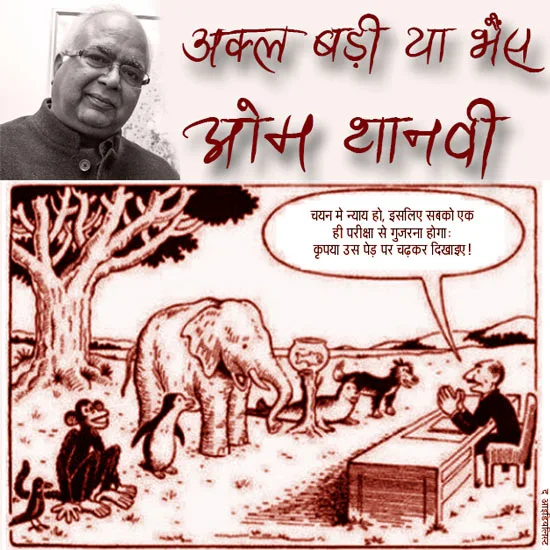

चलते-न-चलते: जनसत्ता के पूर्व संपादक और मेरे मित्र राहुल देव ने एक दिलचस्प व्यंग्यचित्र भेजा है, जो ऊपर प्रकाशित है। व्यंग्य के पीछे अल्बर्ट आइंस्टाइन की यह मशहूर उक्ति है: ‘‘हर व्यक्ति में मेधा होती है। लेकिन अगर आप किसी मछली की योग्यता इससे तय करें कि वह पेड़ पर चढ़ सकती है या नहीं, तो वह जीवन भर यही मानती मर जाएगी कि वह घोर अयोग्य थी।’’

लगे हाथ अपना एक दिलचस्प वाकया सुनाऊं, हालांकि अपनी योग्यता को लेकर मुझे खुद सदा संदेह है! मैंने वाणिज्य संकाय में व्यवसाय प्रशासन की स्नातकोत्तर की डिग्री ली। इतवारी पत्रिका (राजस्थान पत्रिका का साप्ताहिक) में ‘रंग-बहुरंग’ स्तंभ लिखता था। उसे पढ़कर कुलिशजी ने नौकरी का प्रस्ताव किया। नौ साल बाद प्रभाषजी ने जनसत्ता, चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में मुझे किसी घड़ी खयाल आया कि विश्वविद्यालय की डिग्री मैंने कॉलेज से अब तक उठाई ही नहीं। बाद में वह कॉलेज के संबंधित बाबू के घर सुरक्षित मिल गई। बताइए, अब वह क्या काम आई, या आएगी?

वे दिन हवा हुए, जब डिग्री का मोल था। स्टूडियो में काला लबादा ओढ़कर डिग्री हाथ में ले हमारे पूर्वज फोटो खिंचवाते थे। अब कोरे पढ़े हुए नहीं, अर्जित व्यावहारिक ज्ञान का जमाना है। डिग्री मांगने पर तो बाहर अनंत भीड़ आ खड़ी होती है। हम अपनी निर्धारित परीक्षा और अपने मानकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उस पर थोड़े ही लोग खरे उतर पाते हैं। खोटे लोग भी आते होंगे। लेकिन काटजू साहब यह न समझें कि योग्यता की कोई परीक्षा मीडिया में है ही नहीं।

जाहिर है, न्यूनतम अर्हता महज शिगूफा है। काटजू उस पर जोर दें, मुझे कोई शिकवा नहीं। लेकिन मीडिया में जो खामियां और विचलन हैं- ऊपर मैं अनेक गिनवा चुका- उनसे निपटने के लिए दूसरे उपाय खोजने होंगे। हम चाहें तो योग्यता के नए मानक खड़े करें, कौशल परिष्कार के प्रयास करें। आदर्श और आचार-संहिता के कायदे देश-प्रदेश के मीडिया पर लागू करें। लेकिन चपरासी की भरती की न्यूनतम योग्यता का तर्क देकर भटके हुए मीडिया को रास्ते पर लाने का प्रपंच सफल नहीं होगा। आखिर आप किसी दफ्तर के चपरासी की नहीं, देश भर में नए पत्रकारों की पेशकदमी की बात कर रहे हैं, न्यायमूर्ति!

चलते-न-चलते: जनसत्ता के पूर्व संपादक और मेरे मित्र राहुल देव ने एक दिलचस्प व्यंग्यचित्र भेजा है, जो ऊपर प्रकाशित है। व्यंग्य के पीछे अल्बर्ट आइंस्टाइन की यह मशहूर उक्ति है: ‘‘हर व्यक्ति में मेधा होती है। लेकिन अगर आप किसी मछली की योग्यता इससे तय करें कि वह पेड़ पर चढ़ सकती है या नहीं, तो वह जीवन भर यही मानती मर जाएगी कि वह घोर अयोग्य थी।’’

___________________

पेज़ ५

1 टिप्पणियाँ

यह बहुत ही विचारेत्तेजक और सामयिक आलेख है। फेस बुक पर इस पर टिप्पणी कर चुका और इसे साझा भी किया। इसका प्रभाव यह रहा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और परिणाम यह ब्लॉग पोस्ट रही -

जवाब देंहटाएंhttp://akoham.blogspot.in/2013/03/blog-post_18.html#comment-form