संगीत–सन्त : अलाउद्दीन ख़ाँ

उमेश माथुर

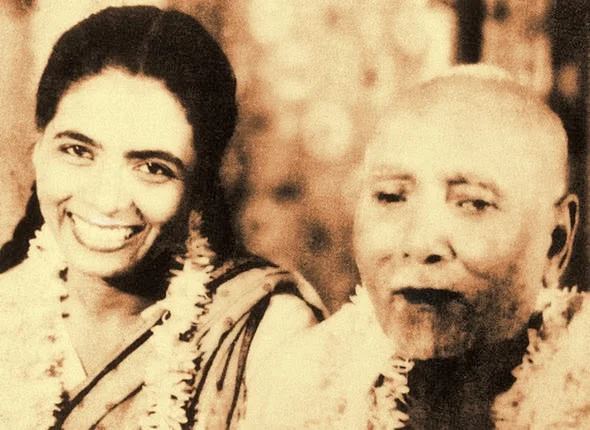

Alauddin Khan with Daughter Annapurna Devi (Roshanara Khan), wife of Ravishankar

Alauddin Khan with Daughter Annapurna Devi (Roshanara Khan), wife of Ravishankarशारदा देवी के मन्दिर की सीढ़ियाँ—

“अभी और कितना चढ़ना होगा ?”

“560 पौड़ियाँ हैं... दो–तीन बरस पहले तक अलाउद्दीन बाबा रोज़ सुबह दर्शन करने आया करते थे...”

“सच ? ...मगर अब उनकी उम्र एक सौ छह बरस (अब लगभग 109 बरस) की है तो—”

“तो क्या हुआ ...हमने देखा है बाबा को रात–रात भर मन्दिर में बैठे, आराधना के रूप में राग की साधना करते हुए...”

कल जब ट्रेन से उतरते ही मैं पद्मभूषण उस्ताद अलाउद्दीन ख़ाँ से मिला तो उन्होंने कहा था—

“बम्बई से आये हो तो जाओ, पहले शारदा माँ के दर्शन करो ... माँ तो है, पर बेटी भी है ... कई–कई रूप में सामने आती है । एक बार की बात है— तालाब के रास्ते पर हम थक गया तो वहीं बैठ गया ... तो उस वक्त सुबह–ही–सुबह पन्द्रह–सोलह बरस की लड़की गले में हार–फूल डाले पानी का घड़ा लिये तालाब से निकली... हम देखा तो सुन्दर...बहुत सुन्दर... हमने पूछा— ‘बेटी ओ बेटी, आज क्या है ?”

“उसने जवाब दिया— ‘महापुरुषोत्तम की पूजा...’ तो उसने शिवजी पर जल चढ़ाया और गायब हो गयी । फिर, हमको ख़याल आया, उस दिन तो शिवरात्रि थी... शारदा देवी हमारी परीच्छा के वास्ते भी कभी–कभी आती है...हमसे दिल्लगी भी करती है...ईद का दिन था, तो हमारी स्त्री बम्बई में बेटा–बहू के पास...घर में चीनी–वीनी सब सामान भरा...पर सोचा क्या पकायें, क्या खायें...तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाया...खोला तो बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी है... हमने नहीं पहचाना तो हँसते हुए अन्दर आके बैठ गयी और बोली कि कोई नहीं है, तो हमसे शादी कर लो । हम बोला— अरे, हम बुड्ढा आदमी, तू हमसे मसखरी करती है... हम डंडा लेके उसके पीछे भागा तो ये जा वो जा, एकदम गायब, इस मैहर जगह में शारदा देवी की बहुत–बहुत लीला है ।”

बैठो, जिसको जाना होता है वह... अली अक़बर... अन्नपूर्णा और बेटा सरीखा जमाई रविशंकर... यह लोग मौजूद हैं, ख़ुदा का मेहरबानी... अली अक़बर और रविशंकर का दुनिया में नाम... हम ख़ुश हैं । हमने जिसको सिखाया वहीं हमारा बच्चा... शरनरानी, शीला, उषादेवी, इन्द्रनील, अशीष, बसन्तकुमार, पन्नालाल घोष, तिमिर बरन, रवीन्द्रनाथ घोष, एस–डी– डेविड और बहुत से हैं... कोई अपनी औलाद को भूलता है...

“मगर बाबा, देवी शारदा के बारे में तो यहाँ के पण्डे–पुजारी भी बता देंगे । मैं तो सिर्फ आपके लिए...”

“हमारे वास्ते काहे को ? हम तो शारदा देवी का बच्चा है...तो पहले माँ को समझो, माँ को जानो... जाओ, सबसे प्रथम माँ का प्रसाद लो... तब बात हो सकेगी ।”

और मैं बाबा की शर्त पूरी करने के लिए चढ़ाई चढ़ता हूँ और सौ–डेढ़ सौ सीढ़ियों के बाद सुस्ताने लगता हूँ ।

“हम हैं इस मन्दिर के पंडा उर्मिला प्रसाद... बाबा का जो आर्केस्ट्रा है याने बैंड, उसमें चैलो बजाते हैं... जो भी मैहर बाबा से मिलने आता है, उसको वे यहाँ ज़रूर भेजते हैं... वोऽऽ जो आप दूर पर खेत के आसपास की ज़मीन देख रहे हैं, तो वो आल्हा–ऊदल का अखाड़ा कहलाता है और उस तरप़़ से जो पहाड़ी है वहाँ गुफ़ाएँ हैं, जहाँ ऋषि–मुनि तपस्या किया करते थे । हमने देखा तो नहीं, पर सुना है मन्दिर के पीछे जंगल में पहाड़ी के ढलान पर कुटिया बनाकर एक महात्मा रहा करते थे, जिनका नाम था नीलकंठ महाराज... तो अलाउद्दीन बाबा जब भी मन्दिर में दर्शन को आयें तो नीलकण्ठ महाराज के पास भी जाकर बैठें और अपने कुर्ते की झोली में कंडे बटोरकर उनके लिए लेते जायें ताकि धूनी जलती रहे... ऐसे तो हमारे बाबा देश–विदेश सब जगह घूमे...यूरोप, जर्मनी, इटली, फ्रांस वगैरह...बड़ी–बड़ी उपाधि पाये, जैसे कि शान्ति निकेतन से ‘देशी कोत्तम’, तानसेन संगीत समिति से ‘आप़़ताब–ए–हिन्द’, भातखण्डे संगीत विश्वविद्यालय, लखनऊ से ‘संगीताचार्य’, कलकत्ता से ‘भारत गौरव’ और मैहर महाराज से ‘संगीत नायक’ । उनके पास मैडल और सोने–चाँदी के कप का भण्डार है, मगर आपने देखा होगा यह लगता नहीं है कि इतने बड़े आदमी हैं... स्वभाव तो बिल्कुल बच्चों का–सा पाया है... ऊँच–नीच जानते नहीं... सबमें समान भाव...एक दप़़ा की बात है कि यहाँ जैनियों के दिगम्बर गुरु आये... तो बाबा का सन्त महात्माओं के प्रति श्रद्धा सद्भाव है इसलिए उनके पास पहुँच गये और पाँव छूकर प्रणाम किया, बातचीत में उन्होंने इनसे प्रश्न किया कि आपने संगीत क्यों सीखा... तो बाबा ने कहा, ‘स्वर ब्रह्म है ।”

“इस पर उन्होंने कहा कि आप तो मुसलमान होते हुए अल्लाह की बंदगी करते हैं, तो ब्रह्म को कैसे मानते हैं । तब बाबा ने जवाब दिया— ‘एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ।”

“तब जैनियों के गुरु बाबा की महानता पर उनके पैर छूने दौड़ पड़े । बाबा झट पीछे हट गये और बोले, ‘मैं तो नीच अधम मलेच्छ हूँ... मेरे पैर मत छूइये, मुझे पाप लगेगा ।”

तभी गैया–बछिया के गले की घंटियाँ टनटना उठती हैं और तुलसी की मंजरियाँ महमहाने लगती हैं, बाबा के बंगले याने ‘मदीना–मंज़िल’ के कंपाउंड में खड़े होकर जिस तरप़़ देखा, क्यारियों में सिर्फ़ तुलसी–ही–तुलसी और बरसाती घास में मुँह मारती हुई गैया–बछिया ।

“अलाउद्दीन ख़ाँ साहब को गौ–सेवा का बड़ा शौक है...पहले तो पन्द्रह–बीस गैया हमेशा खूँटे से बँधी रहती थीं और उनकी सानी–कुट्टी किसी को न करने दें...जो करना हो सो ख़ुद करें... मगर अब शरीर नहीं चलता...फिर भी आप सुबह–ही–सुबह देखें जब लान में धूप खाने बैठते हैं, तो कोई आकर हाथ चाटती है, कोई उनके कन्धे से अपनी पीठ घिसती है और कोई तो ऐसी कि उनके मुँह से मुँह भिड़ा के छोड़ने लगती है लम्बी–लम्बी साँस... फिर बाबा उन्हें घुड़कते हैं...‘क्यों, आजकल तू नम्बर एक का बदमाश हो गया है... बस, इधर–उधर घूमने का, चलो उधर... हम तुमसे नहीं बोलेगा... अब काहे को आया ख़ुशामद करने को... ओह, भूख लगा है ? ऐसा बोल ना... मतलबी कहीं का... ओ हो, हमारा कपड़ा काहे को पकड़ता है ? कपड़ा खायेगा ? ठहर–ठहर, चलता है बाबा... थोड़ी देर बैठने दे... चल–चल, भाग उधर... नहीं भागता ? ठहर–ठहर, हम तुमको बहुत मारेगा... देख फिर मत बोलना... हाँ, मत बोलना ।”

“मगर कौन बोलता है और मारता है, वह तो जितने जोर से डाँटे, दूसरे ही छन उतने जोर से किचकिचा के प्यार कर लें... और वो जो गाय के गले में होती है ना मुलायम–मुलायम... बस, घण्टों ही उसे हाथ में लेके मसलते–खेलते रहें । बाबा जैसा जानवरों से प्यार करते हैं, जानवर भी उनसे वैसा ही प्यार करते हैं... अभी कुछ बरस पहले जब बाबा के अँगूठे पर रेल की खिड़की का शीशा नहीं गिरा था तो रात–रात भर बाहर चटाई बिछा के सरोद बजाया करें तो साँप आ जायें और कुँडली मारकर घंटों बैठे रहें... बाबा जब राग बदले हुए गर्दन उठा के देखें तो फन फैलाये साँप सामने, बाबा डरें नहीं बल्कि हँस के उनसे बतियाएँ— ‘आये हो तो चुपचाप बैठना... छेड़–छाड़ नहीं, हाँ... कहो मालकौंस सुनाएँ या बिहाग ?”

“फिर जब बाबा की उँगलियाँ साज पर चलने लगें तो किसको होश सामने कौन है, नहीं है... आपने देखा होगा बंगले के पीछे जंगल–ही–जंगल तो है और दस पन्द्रह बरस पहले तो भयंकर सन्नाटा... बस, मदार, कीकर और बेरी की झाड़ियाँ, साँप तो होंगे ही... बाबा कहते हैं, पहले यहाँ श्मशान था... मुर्दे जलाये जाते और गाड़े जाते... रात में कभी–कभी ऐसा रोना–चिल्लाना सुनायी दे कि अपने कलेजे पर भी घूँसा–सा लगे, तो बाबा जब बहुत सुनें और किसी तरह न सहा जाए तो अपना साज़ लेकर बैठ जाएँ और जैसी–जैसी अपने कलेजे पर बीत रही हो वही स्वर तारों से निकालते–निकालते राग–रागिनी को ऐसा करुण बना दें कि अगर ऐसे में कोई सुन ले तो रो–रो दे... बाबा कहते हैं रात रियाज़ के लिए बना है और दुनिया देखने को दिन-रात को जब दर्द भरे स्वरों से उनका दिल भर जाये तो सुबह के झुटपुटे में जैसे ही चिड़िया चहचहाने लगें तो चिड़ियों की बोली को अपने साज़ में उतारने लगें, चिड़ियों की बोली का उनका एक आर्केस्ट्रा बहुत मशहूर है, जिसमें अलग–अलग वाद्य अलग–अलग चिड़ियों की बोली निकालकर ऐसा समा बाँधते हैं कि आप किसी बन्द हॉल में बैठे हों, तो लगे कि किसी ताल–तलैया, खेत–बाड़ा या नदी–पहाड़ पर हों और रंग–बिरंगे फूलों–फलों पर फुदकती हुई तरह–तरह की चिड़ियाँ किलोल कर रही हों... आपने देखा होगा आगे के बरामदे और अन्दर के कमरे की छत से बहुत सारी डलिएँ लटकी हैं... इन सब में बाबा ने जाति–जाति के कबूतर पाले हुए हैं । पहले तो यह थोड़े ही थे, मगर जब–जब उड़के बाहर जाएँ तो अपने संग दो–चार को और ले आएँ... ऐसे ही इनका कुनबा बढ़ता गया और फिर अण्डे–बच्चे... बाबा घण्टों इनकी गुटर गूँ और चूँ–चाँ पर कान लगाए चारमीनार पर चारमीनार सुलगाते रहते हैं । कभी–कभी किसी कबूतर को गोद में लेकर बैठ जाते हैं और क्या बताएँ आपको... आप तो हँसेगें... बाबा की बातें कबूतर से चला करती हैं— ‘क्यों रे, कहाँ–कहाँ गया था, क्या–क्या देखा ? तू एकदम बिगड़ता जा रहा है... भाग यहाँ से... क्यों चोंच चलायेगा ? ठहर तो मारूँ डंडा... राजा बेटा दाना खाएगा, पानी पिएगा... उल्लू कहीं का!”

बाबा कहते हैं, “कबूतर जब इधर से उधर उड़कर जाता है, तो इसके पंख ताल में फड़फड़ाते हैं... चाहो तो एक–एक करके अलग–अलग मात्रा गिन लो... और कंठ में ऐसा मीठा स्वर पाया है कि बस... अल्लाह ने बनायी अपनी एक–एक चीज़ में स्वर–ताल का इतना खज़ाना भर दिया है कि आदमी अपनी झोली भर–भर के चाहे जितना ले ले तब भी यह कभी ख़तम न हो... हम पर भी सरस्वती का थोड़ा–सा कृपा हुआ है... मगर उतना नहीं जितना होना चाहिए था... नाद समंदर में से थोड़ा–बहुत मिलने लगा, थोड़ा उम्मीद बंधा तो बुढ़ापा आ गया... यह बात बहुत बुरा है, आदमी की मेहनत का फल जब पकता है तो भगवान... लेकिन भगवान का बात कौन समझ सकता है! ... पर एक बात से हमारे समझ में कुछ–कुछ आया... हमको एक फल होता है शरीफा, बहुत अच्छा लगता था... तो हम शरीफा खा के उसका बीज खिड़की से बाहर फेंक देता... तो हमको क्या पता : एक दिन देखा उधर पेड़ निकल आया... फिर उसमें शरीफा भी लगा । हमने खाया, बहुत लोग खाया, तो यह संगीत भी ऐसा ही है । एक की संपत्ति नहीं, बहुत लोग का संपत्ति है ।”

इसी सन्दर्भ में उस्ताद अलाउद्दीन ख़ाँ साहब के शिष्य बसंत राय ने कहा था—

“बाबा को सिखाने का बहुत शौक है । इस उम्र में भी रोज संगीत कॉलेज जा कर पाठ देते हैं और हफ्ते में दो दिन कॉलेज बोर्डिंग के हॉल में अपने आर्केस्टा की कक्षाएँ... इसमें बजाने वाले तो आपने देख ही लिये... लम्बी–लम्बी सफेद दाढ़ियाँ... एक–आध को छोड़कर पचास–पचपन से कोई नीचे नहीं... कुछ के मुँह में दाँत हैं, न आँखों में बीनाई... कुर्ती, सलूका मिर्जई और मोटे कपड़े की बनियान के नीचे पाजामा या धोती का फेंटा... मगर इनकी उँगलियाँ चलती हैं— प्यानो, गिटार और वायलन जैसे वाद्यों पर... बात करो तो लगे बज्जर देहाती... और हैं भी... इनमें कोई खेत जोतता है, किसी की सिलाई की दूकान है तो कोई पुलिया पर माचिस–बीड़ी या सुई–पेचक लेकर बैठता है— हालाँकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इन्हें आर्केस्ट्रा बजाने की तनख़्वाह मिलती है मगर इतनी नहीं कि अपनी और अपने बेटे–पोतों की गुजर कर सकें... आप सोचते होंगे संगीत इनकी बुढ़ियाई का चाव है ? तो ऐसा नहीं... बाबा के पास तो यह पाँच–छह साल की उम्र में आये थे और इनमें कोई–कोई तो ऐसा जिसके दूध के दाँत तक नहीं निकले थे ।”

“हुआ यह कि सन् चैदह की लड़ाई के बाद जो बरबादी हुई और लाशें सड़ीं तो गंदी हवा के साथ यहाँ भी ऐसी महामारी और लाल बुख़ार की हवा फैली कि गाँव के गाँव उसकी लपेट में आ गए । एक की अर्थी उठी नहीं कि दूसरे की तैयार... जला–गाड़ कर लौटें तो खुद खाट पकड़ कर पड़ जाएँ... कितने ही ऐसे जिन्हें किसी का कन्धा तक नसीब न हुआ और चील–कव्वे खा गए । जिधर देखो, एक–न–एक मुर्दा और उसके सिरहाने रोता हुआ बच्चा... माँ मरी पड़ी है और बच्चा माँ की छाती से लगा दूध निचोड़ रहा है । बाबा जब इधर–उधर जाते–आते ऐसा कोई दृश्य देखें तो उनको बड़ा बुरा लगे... वह महाराज से कहें... ‘और जो कुछ है सो है मगर बच्चों के साथ बड़ा अंधेर हो रहा है ।”

“राजा साहब सब हाल जानते थे और रात–दिन कुछ–न–कुछ करते भी रहते । लेकिन बाबा की बातों का उन पर बहुत असर हुआ । यूँ भी राजा साहब उनके शिष्य थे और संगीत सीखा करते थे । तो राजा साहब ने उन अनाथ बच्चों को अपने महल के पास एक खपरैल वाले घर में रखवा दिया और खाने–कपड़े का बंदोबस्त कर दिया... जो दूध पीते थे वह बाबा के यहाँ आ गए तो उनकी बीबी याने हमारी मदीना माँ रुई की बत्ती से बूँद–बूँद करके उन्हें दूध पिलाया करें ।”

ऐसे ही कुछ दिन निकल गए तो बच्चों पर ऊधम और आपस में लड़ना–झगड़ना सवार हुआ... भूल भाल गए कि हम कैसे आए थे... क्या हुआ था । आखिर थे तो बच्चे ही... रात को लालटेन बुझा दी जाए, फिर भी घण्टों जागते रहें । उनमें से एक कहानी सुनाए तो दस हुंकारा भरें... बाबा भी अपने यहाँ से सुनते रहा करे... एक दीवार की तो आड़ थी । एक रात जब बहुत देर हो गयी तो वहीं से चिल्लाए... ‘बन्द करो ये सब... सारी–सारी रात एक झूठ बका करता है और दूसरा हाँ में हाँ मिलाता है... ।’

दूसरे दिन से बाबा ने किसी को नरकुल दे दिया, किसी को देवदार के तख़्ते में कील ठोंक कर तार बाँध दिए और किसी को पट्टा थमा दिया और कहा... इन पर उँगलियाँ चलाओ, निकालो— धा–धिन्ना ना तिन्ना, दारा दिर–दिर और सा रे गा मा पा धा नी सा... बस बच्चे खेल ही खेल में दिन–रात कुछ–न–कुछ बजाया करते । इस तरह जब इनका हाथ साप़़ होने लगा तो तरह–तरह के साज ला कर दे दिए और सबको यह ताकीद कर दी कि जब तक मैं न कहूँ कोई बजाना बंद नहीं करेगा । इस तरह दिन तो दिन, रात को भी रां–रां रीं–रीं चलती रहती... बच्चे नींद से ऊँघ रहे हैं, हिचकोले खा रहे हैं और एक–दूसरे पर गिरे पड़ते हैं मगर फिर भी तारों पर गज, उँगलियाँ और हाथ टहोके मार रहे हैं... अगर गलती से कोई बोल पड़ा— ‘उस्ताद... अब सो जायें, नींद आ रही है ।’ तो उसी की शामत... इतनी जोर से भमकिया के पड़ें कि सुबह तक नींद उड़ जाये और हाथ फुर्ती से चलने लगे ।’

‘उनकी देखा–देखी कुछ लोगों ने अपने ऊधमी लड़के–लड़कियों को भी आर्केस्ट्रा में भेजना शुरू कर दिया कि हिल्ले से लगे रहेंगे । सबक याद न होने पर ठुकमबस भी ऐसी होती थी कि सफेद दाढ़ियाँ अब तक कान को हाथ लगा कर हिल–हिल जाती हैं— ‘अरे बाबा रे बाबा! उस्ताद हमका बहुत मारे हैं... बस जो हाथ लग जाए उसी से, चाहे तबले की हथौड़ी हो । पर क्या कहें, बिना माँ–बाप के बच्चों को आदमी तो बना दिए... नहीं तो गाँव देहात में जिसका कोई नहीं होता, वह भीख माँगने के सिवा और क्या करता है... अब तो हाथ में हुनर है ।’

एक दप़़ा की बात है— ‘राजा साहब ने बाबा से कहा कि सुना है, आपने छोटे–छोटे बच्चों का बड़ा अच्छा आर्केस्ट्रा तैयार किया है... किसी दिन हमें भी तो सुनवाइए... ’

‘किसी दिन क्या, जब चाहें सुनिए... वह सब तो आपकी प्रजा है ।’

‘तो आज शाम को ले आइए... ।’

उस रोज बाबा ने शाम से ही सबको बुलवा लिया और तैयारी शुरू कर दी । बच्चों की अज़ीब कैपि़़यत कि राजा साहब ने बुलवाया है । लेकिन जब इंतजार–इंतजार में आठ बजे, नौ बजे और दस बजने को आए तो बाबा परेशान हुए— भूखे–प्यासे बच्चों को किस तरह बिठाए रखें । आखिर झुंझलाकर सबको छुट्टी दे दी । तब कहीं ग्यारह बजे के आस–पास राजा साहब का बुलावा आया । बाबा का मन हुआ कि कह दें कि अब नहीं आते... मगर बच्चों को जाकर बटोरा, नींद में से जगा–जगाकर उन्हें ले गए । एक धुन, दो धुन तीन... जब सुना तो राजा साहब बाबा से बड़े खुश हुए । मगर बाबा चुप रहे । इस पर राजा साहब ने पूछा, ‘क्या बात है ?’

बाबा बोले, ‘आप हमारा इस्तीप़़ा ले लीजिए... हम नौकरी नहीं करेंगे ।’

‘मगर क्यों ?’

इस पर उस्ताद ने एक दोहा कहा—

राज जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीति ।

परसराम डरते रहो थोड़ी पाले प्रीति । ।

राजा साहब सुनते ही चैंक पड़े और अभी कुछ कहने ही वाले थे कि उस्ताद बोले— ‘आपने इन बच्चों को शाम छह बजे बुलाने की बात कही थी... इन्होंने दस बजे तक आपका इंतज़ार किया और जब मैंने इन्हें छुट्टी दे दी, तो आपने बुला भेजा । मेरे पास कोई नौकर–चाकर तो है नहीं... मैंने खुद एक–एक के घर जाकर सोते से जगाया, थाली–रोटी से उठाया, तब कहीं ये बेचारे आ सके । यह ठीक है कि ये सब आपकी प्रजा हैं... मगर हैं तो कलाकार! ... इन नन्हें–नन्हे कलाकारों को आप इज्जत नहीं देंगे तो इनको... ।’

बात पूरी भी नहीं हो पायी थी कि राजा साहब झट उठ खड़े हुए और आगे बैठे दो–तीन बच्चों की कौली भर ली । फिर तो देखते–ही–देखते सारी नाराजगी काफूर और बजने लगीं साजों पर गतों पर गतें... सुबह पाँच बजे तक स्वर... ताल की ऐसी झड़ी लगी कि न पूछिए ।

लेकिन यह बैंड मशहूर हुआ लखनऊ से । हुआ यह कि जिन दिनों श्री विष्णु नारायण भातखंडे जिन्दा थे, कैसरबाग में एक बड़ी म्यूजिक कांफ्रेंस हुई, जिसमें उस्ताद को भी निमंत्रण गया, मगर उस्ताद ने शर्त रखी कि अगर हमारे बैंड को बुलाया जाएगा, तो हम भी आएँगे वर्ना नहीं । इस तरह सब वहाँ पहुँचे और एक कोठी में ठहरा दिए गए । लेकिन थे तो सब गाँव–देहात के, तो सुबह–ही–सुबह निबटने–नहाने को हाथ में लोटा–तामलोट लेकर जंगल–कुआँ ढूँढ़ने निकल पड़े । कांफ्रेंस कमेटी वालों ने यह देखा तो बड़े हँसे और जब शाम को प्रोग्राम शुरू हुआ, तो कांफ्रेंस में नहीं बल्कि उसके बाहर बने छोटे स्टेज पर लड़के–लड़कियों को बैंड बजाने की इजाजत दी । इस पर उस्ताद बिगड़ उठे और बोले— ‘अगर ये कांफ्रेंस में नहीं बजाएँगे तो हम भी नहीं बजाएँगे ।’ कांफ्रेंस संयोजक श्री विष्णु नारायण भातखंडे ने जब यह सुना तो उस्ताद को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे न माने । आखिर बहुत मुश्किलों से उस्ताद का मन रखने के लिए बैंड को कांफ्रेंस में बजाने के लिए सिर्फ दस मिनट का समय दिया गया । लेकिन जब बड़े–बड़े ख़ाँ साहब, महाराज और पण्डितों के बीच ये खिलंदड़े बैंड की राजकीय पोशाक पहनकर स्टेज पर पहुँचे और साजों पर ‘यमन कल्याण’ छेड़ा, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये वही लोटा–तामलोटवाले हैं! हर तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट और आवाजें—

‘वंस मोर... वंस मोर... और सुनेंगे, और... ’

फिर तो तीन घण्टे तक सिर्फ़ बैंड ही बैंड । और जब बजा के उठे तो श्रोताओं में से बड़े–बड़े लार्ड, गवर्नर और उनकी मेमों ने एक–एक को गोद में उठा लिया— बहुत सारे मेडल, तमगे, कप, चॉकलेट और न जाने क्या–क्या तोहफे ।

दूसरी रात फिर बैंड की फरमाइश और धुआँधार तारीप़़ । फिर तो ऐसा हुआ कि जहाँ–जहाँ कोई संगीत सम्मेलन वहाँ–वहाँ बैंड, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस वक्त बैंड के पास ढाई हजार रचनाएँ हैं ।

लखनऊ कांफ्रेंस का एक वाक्या और भी है— बैंड के बाद दूसरे संगीतज्ञों का जमना मुश्किल होता गया, जो भी आया बीच में ताली बजाकर उठा दिया गया । जब श्री भातखंडे ने महफिल को उखड़ता देखा, तो ताड़ गए, आखिर वे ठहरे गुणी विद्वान, फौरन–फौरन ही उस्ताद के सरोद की घोषणा कर दी । श्रोता तो पहले से ही इसकी राह देख रहे थे । लेकिन उनकी संगत के लए एक खुर्राट तबलावाद को बिठा दिया, जो अपनी थाप से कई गायक, वादकों को नीचा दिखा चुका था । यही हरकत उसने उस्ताद के साथ भी करनी चाहिए, लेकिन उनके गूढ़ ज्ञान और लय की जानकारी ने दो–तीन बार उसे इस तरह बेताल किया कि वहाँ बैठे गुणीजनों के मुँह से वाह निकल गयी । अब तो तबला वाद खीज उठा और अपने द्रुत में कुछ इस तरह तबला छेड़ा कि अच्छे–अच्छे बौखला जाएँ । लेकिन उस्ताद का झाला और तैयारी अद्वितीय थी । आखिर झाले में उन्होंने इतनी रफ्तार तेज कर दी कि ठेका बजाते हुए हाथ अकड़ने लगे । जब श्री भातखण्डे ने यह देखा तो बीच में आ गये और दोनों को अपने हाथ से रोककर उस्ताद के कान में कहा, ‘आप तो संगीत संत हैं, किसी की इज्ज़त गिराना आपको शोभा नहीं देता ।’

यह सुनते ही उस्ताद ने अपना हाथ तबला वादक की ओर यूँ बढ़ा दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं । फिर दोनों के हाथ मिले, दिल भी मिले । और उस प्रोग्राम से उस्ताद की कीर्ति और बढ़ी ।

उस्ताद ने सरोद किस तरह सीखा— इससे पहले किन–किन साजों की तालीम ली— इसका किस्सा बड़ा अजीब है और उस पीढ़ी की एक कड़ी है जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द के सशक्त विचारों ने सारी दुनिया को चैंका दिया था ।

साधू ख़ाँ त्रिपुरा राज्य के शिवपुरी गाँव में खेती–किसानी किया करते थे । उन दिनों त्रिपुरा–नरेश श्री वीरचन्द्र मणिक बहादुर के दरबारी संगीतज्ञ बीनकार व रबाववादक उस्ताद कासिम अली ख़ाँ थे । कासिम अली ख़ाँ जब सुबह–ही–सुबह रियाज पर बैठते, तो उनके मकान के पिछवाड़े से साधू ख़ाँ का गुजरना होता । तारों की झंकार सुनकर साधू ख़ाँ वहीं ठिठककर खड़े हो जाते और घण्टों सुनते रहते । कुछ दिनों बाद साधू ख़ाँ उनके लिए अपने खेत का ताज़ा साग–सब्जी, घर का दूध–घी ले जाते और चैखट पर रख देते ।

एक दिन कासिम अली ख़ाँ ने साधू ख़ाँ से पूछा कि यह सब तुम क्यों करते हो, इस पर वे कुछ न बोले और गर्दन झुकाकर चलने लगे, तो कासिम अली ख़ाँ ने उनका हाथ पकड़ लिया— ‘देखो, जब तक तुम नहीं बताओगे... हम हरगिज नहीं जाने देंगे ।’

साधू ख़ाँ ने जब यह देखा कि वे किसी तरह नहीं मानेंगे तो बहुत ही झिझक–अटक कर कहा, ‘हम तो कुछ भी नहीं जानते... बता भी नहीं सकते मगर जब आप तार छेड़ते हैं, तो कैसा–कैसा लगता है ।’

देहाती अनपढ़ अभिव्यक्ति पर कासिम अली ख़ाँ हँस दिए, ‘तुम साज़ सीखोगे ?’

साधू ख़ाँ कुछ न बोले, मगर आँखें सजल हो गयीं । कासिम अली ख़ाँ ने उनके हाथ में सितार दे दिया और सिखाने लगे । साधू ख़ाँ जब हल–बैल से फुर्सत पाते तो गौथान में सितार लेकर बैठ जाते । वह उस्ताद अलाउद्दीन ख़ाँ यानी आलम (बचपन का नाम) के जन्म से पहले की बात है । आलम ने जब होश संभाला तो सितार पर राग–रागिनी निकालने लगे थे । छायानट और शुद्ध कल्याण की गतें जो बचपन में कानोंे में पड़ी, तो आज भी उसी तरह याद है । बाबा कभी–कभी इस बुढ़ापे में वही गतें, वही स्वर छेड़कर अपने गाँव, कच्चे घर, गौथान, पिता की झाँर्इं–झाँर्इं स्मृति और उनके बनते–टूटते धुँधले साकार पर श्रद्धा से सिर झुका देते हैं ।

बचपन में ही आलम के संगीत पर जादू का कुछ ऐसा असर हुआ कि घर से मकतब के लिए निकलता मगर रास्ते में पड़ता शिवाला आते ही चिमटा बजाकर गाते साधुओं में मन रमने लगता । फिर सारा दिन वहीं । शाम को जब मकतब की छुट्टी होती तो बगल में किताबें दबाए लड़कों के संग–संग हो लेता । कुछ दिनों यही क्रम चलता रहा । तब मकतब से खबर आयी कि आलम कई दिन से नहीं आया है । फिर तो वही हुआ जो होता आया है— पिटाई । माँ–बाप ने पढ़ाई के लिए आलम को फूफा के यहाँ भेज दिया मगर वहाँ से भी स्कूल से गोता मारने की चिट्ठियाँ । पढ़ाई से जी उचाट रहता और संगीत की तरफ खिंचता ।

एक दिन आलम घर से भाग गया । मगर बड़े भाई आफ़ताब उद्दीन ढूँढ़ लाए । अब तो बेड़ियाँ डालकर रखने का एक ही उपाय था— शादी । ढाका जिले के रायपुर ग्राम में आठ वर्ष की वधू मदीना के साथ निकाह हुआ । बारात लौटकर आयी । रात को जब शादी के थके–हारे मेहमान सो गए, तो आलम बिस्तर से उठा । इधर–उधर देखा तो दुल्हन के पास सोयी माँ पर नज़र गयी । उनके आँचल से बंधी एक पुटलिया लटक रही थी खोलकर देखा तो शादी में मिले चाँदी के रुपये, अधन्ने अधेले और पाइयाँ । आलम ने झट एक मुट्ठी भरी, माँ के पाँव पर सिर रखा और दबे पाँव घर से निकल गया ।

वह ब्रह्मपुत्र पर पहुँचा तो पहली बार स्टीम नाव की कूऽऽ कानों में पड़ी । टिकेट–विकेट क्या होता हे, यह भी नहीं पता, जा बैठा उसमें । इसी तरह रेल में भी । इंजिन कैसे चलता है, कैसे पटरी बदलता है, यह पहली बार जाना । वह स्यालदा स्टेशन पर उतना तो ऊँचे घरों पर आँखें अटक गयीं । चलते–चलते शिकरमपीनस से बचता या सुस्ताने बैठता तो भी आँखें ऊँची अट्टालिकाओं पर लगी रहतीं । गर्दन दुखने लगी । तभी उसे कुछ शरारती लड़कों ने घेर लिया और लगे देहाती पहनावे का मज़ाक उड़ाने । कोई कान पकड़ता, कोई चुटकी काटता तो कोई दाँत गिनने के लिए बार–बार मुँह खुलवाता । आलम उनसे पीछा छुड़ाकर हुगली पर पहुँचा । जहाँ उन दिनों लकड़ी का पुल था, जिसके नुक्कड़ पर बैठा कचोरीवाला आवाज देकर या हाथ पकड़कर आते–जाते राहगीरों को अपने पास बिठा लेता । आलम ने हुमचकर कचोरियाँ खायीं और जब पैसे माँगे तो रेजगारी से भरी–पुरी पुटलिया उसके हाथ पर रख दी । इस पर वह हँस दिया— “अरे, इस रास्ते पर ऐसा साहूकार तो एक भी नहीं आता... तुम बच्चे हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूँगा... जाओ, खुश रहो... मगर देखा, अपने पैसे–टके का ध्यान रखना, यह शहर कलकत्ता है ।”

आलम ने गर्दन हिलाई लेकिन जब बदन अलसाने लगा, तो सामने ही घाट पर पुटलिया सिर के नीचे रखकर लेट रहा । बड़ी मीठी नींद आयी । नींद में मीठे–मीठे बाजे सुनाई देते रहे, तीसरे पहर कौओं के कर्कश स्वर से आँखें खुलीं । तो देखा सिरहाना सूना, पुटलिया गायब । आलम रुआँसा–सा हो गया— किससे कहें ? उठकर चल दिया और चलता ही गया । उस रात वह सो भी न सका । सड़कों पर भटकता रहा । सुबह होने पर आँखें जलने लगीं, तो दक्षिणेश्वर के काली मन्दिर की सीढ़ियों से टेक लगाकर बैठ गया । धूप सरककर सिर पर आ गयी । धूप सरककर दूर जाने लगी, मगर आलम गुमसुम बैठा रहा । तभी उसने देखा काली माँ के सामने आसन पर बैठा पागल–सा मौन पुजारी इशारे से झटपट पास आने को बुला रहा है । आलम समझा शायद अब डाँट पड़ेगी । मगर पुजारी के पास बैठी एक स्त्री उठी और दो पूरी पर हलवा रखकर सामने आ खड़ी हुई । दूर बैठे पुजारी ने इशारे से लेने को कहा । आते–जाते दर्शनार्थियों में से बोल पड़ा— ‘खोखा, माँ को प्रणाम कर... तुझ पर गदाधर पुजारी की कृपा हुई है ।’

उस समय रामकृष्ण देव ने संन्यास नहीं लिया था । वह अपनी पत्नी शारदा देवी के साथ रहा करते और नाम था गदाधर । उस दिन के बाद से फिर तो रामकृष्ण देव के सीने पर माँ शारदा दो पूरी पर गर्मागर्म हलवा रखकर आपको दे जातीं और परमहंस दूर बैठे आँखों से खाने का आग्रह करते । खा चुकने के बाद वे दोनों हाथ ऊपर उठा देते । यह नहीं पता कि इस तरह वे आशीर्वाद देते थे, या भूखे का पेट भरने पर अपनी आत्म–तुष्टि प्रकट करते या भाग जाने को कहते थे, लेकिन उस व्यवहार से ऐसा ज़रूर लगता था जैसे कि बहुत कुछ करने के बाद भी वे कुछ नहीं कर रहे ।

परमहंस की चर्चा छिड़ते ही आलम फिर अलाउद्दीन ख़ाँ हो गये और कहने लगे— ‘हम कितने ख़ुशकिस्मत हैं... हमारा कितना बड़ा भाग है कि आज जिन माँ शारदा और श्री रामकृष्ण की लोग पूजा करते हैं, अपने भगवान के बराबर जिनकी तस्वीर रखते हैं, हमने बचपन में उनके साक्षात दर्शन किए । उनके हाथ का हलवा–पूरी खाते रहे... हमको कभी–कभी लगता है हम जो कुछ भी हैं, यह सब इतनी महान् आत्मा के प्रसाद का फल है... हम देश–विदेश घूमे । उदयशंकर के ट्रुप में कहाँ–कहाँ नहीं गये ? कितने सारे लोगों से मिले लेकिन जब परमहंस की याद आती है, तो लगता है ऐसा चमचमाता चेहरा किसी का नहीं था ।’

‘तब तो आपने स्वामी विवेकानन्द को भी देखा होगा ?’ मैंने पूछा ।

‘देखा ही क्या, स्वामी विवेकानन्द यानी नरेन्द्र की पखावज भी सुनी है । उन्हें ध्रुपद गाने का बड़ा शौक था और उनके रिश्ते के बड़े भाई हावूदत्त वायलिन बजाया करते थे, हमने उनसे वायलिन सीखा ।’

बातों ही बातों में टूटी कड़ियाँ फिर जुड़ने लगीं । कलकत्ता में परमहंस की प्रसादी से पेट भरते हुए कई महीने बीत गये तो अपनी बिगड़ी दशा पर आलम को ऐसा रोना आया कि घण्टों रोता रहा । उसी समय घाट पर स्नान–ध्यान करने एक साधु आया और लगा समझाने–बुझाने—

‘मगर बच्चा, तू अकेला यहाँ आया काहे को ?’

‘संगीत सीखने आया हूँ, बाबा ।’

साधू सुनकर पहले तो सोच में पड़ गया मगर— ‘बच्चा, घबरा मत... तुझे तेरा गुरु मिलेगा... ’

‘मगर कब ? कहाँ ?’

‘देख बच्चा, ऐसा कर... सामने की सड़क से सीधा चला जा और जहाँ मुड़े वहीं रुक जाना... वहीं तेरी मनोकामना पूरी होगी ।’

लेकिन आलम जब वहाँ पहुँचा तो देखा सड़क के मोड़ पर बहुत बड़ा अस्पताल है । अब कहाँ जायें ? किससे पूछे ? अस्पताल के बरामदे में ही डेरा डाल दिया और निकाल दिए दो–तीन दिन कि एक सुबह आलम की उम्र का एक लड़का अपनी माँ के साथ आया और पूछ बैठा— ‘तुझे क्या तकलीफ है ? आलम चुप ।

‘मेरे साथ खेलेगा ?’

‘नहीं, मैं तो गाना–बजाना सीखने आया हूँ ।’

‘अरे, अस्पताल में... ’

‘तो और कहाँ जाऊँ ?’

लड़का ज़मींदार वीरेश्वर राय का बेटा था, जो उन दिनों अपना इलाज कराने आए हुए थे । इस तरह स्पेशल वार्ड में आलम का आना–जाना शुरू हुआ । एक दिन वे पूछ बैठे— ‘क्या नाम है तुम्हारा ?’

‘ह दुआ... ’ वीरेश्वर राय हँस दिए ।

‘घर में सह हदुआ... कदुआ कहते थे और गाँव में आलम ।’

वीरेश्वर राय हदुआ को मोहन पुकारने लगे । मोहन से मनमोहन हुआ और मनमोहन से मनमोहन डे नाम पड़ गया ।

वीरेश्वर राय जब स्वस्थ हो गए, तो मनमोहन डे को राजघराने के जितेन्द्र भट्टाचार्य यानी नीलू गोपाल के पास ले गए, जो अपने जमाने के बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, नीलू गोपाल के रसोइया गंगाराम ठाकुर ने तान पलटे की तालीम दी । उसके बाद नीलू गोपाल स्वयं अपने पास बिठाकर दस साल तक रियाज कराते रहे और गले में 49 कोटि तान भर दीं । लेकिन जब गाना सीखने के दिन आये, तो नीलू गोपाल इस दुनिया से चल बसे । इस तरह गाने की शिक्षा मिली तो बहुत पक्की मगर रह गयी अधूरी ।

उन्हीं दिनों हाबू दत्त के सम्पर्क में आकर वायलिन पर गज चलाना और ईडन गार्डन के नीग्रो बैंड मास्टर ने क्लेरोनेट सीखा । हाबू दत्त ने मनमोहन डे को बंगाल के मशहूर नाटककार गिरीश घोष से मिलवाया । उन दिनों मिनर्वा थियेटर में एक ऐसा ड्रमर था, जो स्टेज पर अफीम की पिनक में शादी के सीन पर लड़ाई का म्यूजिक बजाने लगता था और लड़ाई के मौके पर ड्रम पे औंधा गिरा ऊँघता था । इस थियेटर में मनमोहन डे को बाईस रुपये माहवार पर रख लिया गया और नया नाम दिया— प्रसन्नकुमार विश्वास ।

थियेटर में कई बरस निकालने के बाद प्रसन्नकुमार को लगा कि अब तो वे उस्ताद हो गये हैं, तो एक दिन बड़े ठाट से एक हाथ में वायलिन और दूसरे में क्लेरोनेट लेकर काशीपुर के जमींदार राजा मणींद्र प्रताप के यहाँ पहुँच गए, जहाँ अकसर नामी उस्तादों की बैठकें हुआ करती थीं । लेकिन प्रसन्न कुमार ने जब दरवाजे में कदम रखा, वीणा पर राग तोड़ी के कुछ ऐसे हृदयस्पर्शी स्वर सुनाई दिए कि वहीं ठिठक गए और तीन घण्टे तक खड़े–खड़े आँसू बहाते रहे । फिर झट आगे बढ़कर बीनकार अहमद अली ख़ाँ के पाँव पकड़ लिये । राजा साहब ने कहा— ‘मगर तुम तो कुछ सुनाने आये थे ?’

‘अब मैं कुछ न सुना पाऊँगा... मेरा घमण्ड चूर–चूर हो गया । मैं ख़ाँ साहब से सीखना चाहता हूँ । आप मेरी इनसे सिप़़ारिश कर दीजिए ।’

यहाँ से जिन्दगी ने ऐसी करवट ली कि थियेटर छोड़कर उस्ताद की ख़िदमत शुरू कर दी । तबला व मृदंग का ज्ञान तो था ही, इसलिए जहाँ–जहाँ अहमद अली ख़ाँ साहब के प्रोग्राम होते तो उनकी संगत करते । वे अकेले थे, तो उनके लिए खाना भी राँध देते । ख़ाँ साहब का नियम था कि रोज सुबह रियाज़ करने के बाद घूँघरवाली ग़ौहर ज़ान को तालीम देने चले जाते और चार–पाँच घण्टे के बाद लौटते तो आलम चूल्हे पर दाल चढ़ा के सरोद उठा लेते और जो–जो कुछ उस्ताद से सुना है, उसको बजाते और नोटेशन तैयार करने में जुटे रहते । एक दिन वे एकान्त में तैयारी से बजा रहे थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया । दरवाजा खोला तो सामने ख़ाँ साहब और गुस्से से उनका चेहरा सुर्ख ।

‘उस्ताद क्या गुस्ताख़ी हो गयी मुझसे ?’

‘बको मत... तुम डाकू हो, लुटेरे हो, चोर हो । तुमने हमारी सारी विद्या चुरा ली ।’

‘मगर मैंने तो जो कुछ भी जाना, सिर्फ आपसे सुन–सुनकर ही ।’

उसके बाद वे ‘दिर–दिर’ से सरोद में तान निकालने की बजाय फिर सितार का अंग ‘दारा–दारा’ की शिक्षा देने लगे ताकि हाथ ठस हो जाए । लेकिन उस्ताद के कहने से तीन–चार महीने में ही ‘दारा–दारा’ का ऐसा अभ्यास कर लिया कि एक दिन उन्हें कहना पड़ा— ‘तुम तो कोई राक्षस हो... अगर कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ना चाहे, तो अपनी मेहनत से संवार लेते हो... तुम से पार पाना बहुत मुश्किल है ।’

कुछ अर्से बाद अहमद अली इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ में प्रोग्राम देते हुए अपने वतन रामपुर पहुँचे तो दूसरे दिन आलम की तरफ इशारा करते हुए अपने वालिद से कहा— ‘ये लड़का चोर है ।’ पर वे बोले— ‘मगर इसने तो कल गाड़ी से उतरते ही मेरे हाथ पर दस हज़ार रुपये रख दिए, जो इतने दिन तुम्हारे साथ रहकर घर–खर्च और राह–खर्च में से पाई–पाई की बचत करके बरसों से जोड़े थे । तुम्हें तो कुछ ख़बर भी नहीं होती थी कि कितनी आमदनी हुई और कितना सर्फा । फिर ये चोर कैसे हुआ ?’

‘ये पैसे–टके का चोर नहीं, इल्म का चोर है ।’ तो वालिद ने उन्हें समझाया— ‘मगर तुमने छुपाया ही क्यों ? इल्म तो जितना बाँटो उतना बढ़ता है ।’

तब ख़ाँ साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और आलम की तरफ से दिल साप़़ । एक दिन उन्होंने आलम को अपने पास बिठाकर बड़ी संजीदगी से कहा, ‘मुझे खुशी है, जो कुछ मेरे पास था वह तुमने अपनी मेहनत से हासिल कर लिया । मगर तुम होनहार हो और यहाँ आए हुए हो तो किसी तरह रामपुर दरबार के मशहूर बीनकार वज़ीर ख़ाँ से कुछ ले सको, तो तुम्हारे हुनर में चार चाँद लग जायेंगे ।’

वज़ीर ख़ाँ मियाँ तानसेन की पुत्री के वंशज थे । उन दिनों रामपुर में उनके नीचे पाँच सौ गवैये, साजिंदे और नृत्यकार रहा करते । आलम ने वज़ीर ख़ाँ तक पहुँचने की कोशिश की लेकिन हर बार उन्हें नाकामयाबी का मुँह देखना पड़ा । आखिर छह महीने बाद तंग आकर उन्होंने खुदकुशी की ठान ली । बाजार से दो तोला अफीम लेकर घर की तरफ चल पड़े कि शोर हुआ— नवाब साहब की सवारी आती है । आलम ने सोचा कि क्यों न मरने से पहले एक बार किस्मत आजमा लें तो नवाब साहब की बग्घी के आगे आकर अपने दोनों हाथ ऊँचे कर दिए । सिपाहियों ने समझा कि यह ज़रूर कोई क्रान्तिकारी दल का बंगाली है, क्योंकि उन दिनों बम फेंकने की कई वारदातें हो चुकी थीं । इसलिए फौरन आलम को पकड़कर नवाब साहब के सामने पेश किया गया । नवाब साहब ने आलम को ऊपर से नीचे तक देखा और उनकी नजर हाथ में थामे अफीम के गोले पर गई, ‘क्यों... मरना क्यों चाहते हो ?’

आलम रो दिए— ‘और क्या करूँ हुज़ूर... उस्ताद–ए–मौसीकी वज़ीर ख़ाँ साहब से तालीम की तमन्ना लिये महीने से भटक रहा हूँ, मगर किसी तरह उन तक पहुँच नहीं होती ।’

नवाब साहब ने आलम के हाथ से अफीम फिंकवा कर महल में आने को कहा । उस रात आलम को नींद नहीं आयी । सुबह होते ही सरोद और वायलिन लेकर नवाब साहब के पास पहुँचे और अपने हृदय की व्यथा कुछ ऐसे स्वरों में व्यक्त की कि संगीत–मर्मज्ञ नवाब साहब से न रहा गया । उन्होंने वज़ीर ख़ाँ से कहा— ‘इस नौजवान में संगीत की सच्ची लगन है आपको इस पर इनायत करनी ही पड़ेगी ।’ दूसरे दिन वज़ीर ख़ाँ ने आलम के गंडा बाँधा और नवाब साहब की तरफ से सारे दरबार में शीरनी बाँटी गयी ।

वज़ीर ख़ाँ ने आलम को सिखाना तो शुरू कर दिया मगर उन्हें दरवाजे में जूतों के पास बिठाते और अपने बेटे को सामने । यूँ तो उन दिनों सीखने–सिखाने वालों के लिए यह बहुत आम बात थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वज़ीर ख़ाँ को आलम की कुशाग्र बुद्धि और शीघ्र ही नोटेशन तैयार करके राग–रागिनी में गहरा पैठने का परिचय मिला तो बेटे को सिखाने का काम भी उन्हें सौंपकर खुद ज्यादा–से–ज्यादा वक्त देने लगे ।

अब आलम दिन में सीखते–सिखाते और रात को सरोद लेकर रियाज़ करने बैठ जाते । लेकिन मुहल्ले के पड़ोसी पठान अपनी नींद ख़राब होने पर बार–बार दरवाजा खटखटाते और सारी रात घर में पत्थर फेंका करते । कभी–कभी तो ऐसा भी हुआ कि अजान के वक्त जब सरोद गिलाफ में लपेटकर रखने लगते तो आँगन में मुम्मा र्इंटों व ढेलों का ढेर लगा होता । आलम उन सबको झोली में भर–भरकर सुबह बाहर फेंक आते, मगर रात में वही–के–वही ढेले–पत्थर फिर अन्दर आने शुरू हो जाते । आलम ने जब यह जान लिया कि मुहल्लेवाले किसी तरह नहीं मानेंगे, तो सरोद में कपड़ा ठूँसकर बजाने लगे ताकि आवाज दूर तक न जाये ।

एक दिन जब वह मुहल्ले से जा रहे थे तो पठानों की औरतों ने पर्दे की ओट से कहा... ‘ठहरो बाबू... सुनो, आजकल तुम रात को अपना बाजा नहीं बजाते । क्या तबीयत ख़्ाराब है ?’

‘ऐसा तो कुछ नहीं, मगर क्या करें, हमारे साज़ से आप लोगों की नींद टूट जाती है इसलिए... ’

‘लेकिन ये तुमसे किसने कहा बाबू! हमें बताओ तो... हमें तो साज़ सुनते हुए बड़ी अच्छी नींद आती है ।’

उसके बाद जब भी उनके यहाँ कोई अच्छी चीज़— पुलाव, जर्दा, बिरयानी वगैरह पकती, तो अपने बच्चों के हाथ भिजवा दिया करतीं—

‘अम्माँ ने कहा है ख़्ाूब पेट भरके खाना, नहीं तो हम बुरा मानेंगी, हाँ... ’

आलम 33 साल रामपुर में रहे । एक रोज वज़ीर ख़ाँ ने उनसे कहा, ‘अलादीन की तरह चिराग तुम्हारे हाथ आ चुका है... तुम्हारी शिक्षा भी हो गयी और दीक्षा भी । अब परीक्षा बाकी है, तो गुणीजनों में बैठकर बजाओ, वे अच्छा कहें, तो समझना पास हो गए ।’

यहाँ से आलम अलाउद्दीन होकर कलकत्ता आए । उन दिनों भवानीपुर का संगीत–समाज उस्तादों का गढ़ था । यहाँ सरोद–वादन का प्रोग्राम तो रखा गया, लेकिन जब वे खाकी शिकारी कोट के नीचे धोती का फेंटा बाँधकर वहाँ पहुँचे, तो किसी ने बैठने तक को न कहा । बड़े–बड़े गवैये और वादक हुक्का पीने, पान खाने और सरौते से छालिया कतरने में लगे रहे । उन्होंने राग पूरिया का आलाप लेकर पहला ‘सा’ लगाया तो सबसे पहले उस जमाने के माने हुए उस्ताद करामत ख़ाँ के मुँह से वाह निकली । फिर तो हाल यह कि घूमती हुई हुक्के की नै, जलाने के लिए उँगली में दबी सिगरेट और चलते हुए सरौते अपनी–अपनी जगह रुक गए । तीन घण्टे तक पूरिया का आलाप, जोड़, झाला, लड़ी, लड़गुथाव और ठोक बजाने के बाद जब पसीना–पसीना होकर उठने लगे, तो उस्तादों ने अपने सीने से लगा लिया और कहा... ‘तुम सरोद पर वीणा बजाते हो... तुम्हारा गुरु कौन है ? अब तक कहाँ छुपे हुए थे ?’

1917 में इस महफिल की चर्चा बंगाल की पत्र–पत्रिकाओं में छपी और किसी–किसी कला–समीक्षक ने यहाँ तक लिखा कि अलाउद्दीन ख़ाँ के सरोदवादन में मेसमेरेज्म का असर है । मैहर के युवराज ब्रजनाथ सिंह के कानों तक उनकी प्रशंसा पहुँची । सन् 1918 में अपना राज्याभिषेक होते ही उन्होंने सेक्रेटरी को कलकत्ता रवाना करते हुए ताकीद कर दी कि किसी शर्त पर भी अलाउद्दीन ख़ाँ को यहाँ लेकर आएँ ।

अलाउद्दीन ख़ाँ पहली बार मैहर आए । उनके ठहरने का बंदोबस्त गेस्ट हाउस में कर दिया गया । शाम को महल से बुलावा आया । वे सरोद लेकर पहुँचे, तो राजा साहब ने कुछ सुनने की इच्छा प्रकट की । उन्होंने सरोद पर रागश्री छेड़ा, लेकिन चैथे–पाँचवें मिनट पर ही राजा साहब ने कहा, ‘बस–बस, रहने दीजिए... आप जाइए, आराम कीजिए... ’ ।

यह सुनते ही तारों पर चलती हुई उँगलियाँ आश्चर्य से थम गयीं और साथ ही दिल को धक्का–सा लगा । अब तक कई राजा–रजवाड़ों और गुणीजनों की सभाओं में दाद लूट चुके थे । कान यह सुनने के अभ्यस्त हो चुके थे कि और बजाइए । मगर साथ ही यह भी जानते थे कि संगीतकार की हर नयी बैठक उसके लिए हर नयी चुनौती होती है । सुनने वालों की वाहवाही में ही सुनने वाले का नया जन्म होता है और घटते–बढ़ते स्वर ही उसकी साँसें । रेस्ट हाउस में पहुँचकर वे कपड़े बदलना भूल गए और घण्टों मुँह लटकाये बैठे रहे । कभी–कभी यह विचार भी कौंध जाता कि किस्मत ने किन कूढ़ों में ला पटका । अब पहली गाड़ी से ही भागना मुनासिब होगा । अभी इस उधेड़–बुन में थे कि आदमी ने आकर कहा—

‘आपको राजा साहब ने याद किया है ।’

यह सुनते ही दिल पर ओला पड़ा, मगर रीति–रस्म निभाने को पूछ ही लिया— ‘क्या साज़ लेकर चलना होगा ?’

‘नहीं, ऐसे ही आइए ।’

महल में पहुँचे तो राजा साहब मसनद से उठकर अगवानी के लिए बढ़े, अपने बराबर बिठाया, अपने हाथ से सिगरेट पेश की और खुद जलाने लगे । उस समय सिगरेट का धुआँ न अन्दर जाता था, न बाहर— या अल्लाह! अब और कौन–सी मुसीबत आने को है! तब राजा साहब ने उनके चेहरे के भाव पढ़कर बातों का सिलसिला शुरू किया— ‘उस्ताद, आप सोचते होंगे मैंने आपको क्यों नहीं सुना ? ... मैं मूढ़ और मूर्ख हूँ । लेकिन क्या करूँ आपने बैठते ही श्री राग छेड़ा, जो यूँ भी करुण है, मगर आपके अति करुण स्वरों से तो मेरा रोम–रोम खड़ा हो गया... मैं उस समय सहन न कर सका । और उससे पहले कि मैं रो दूँ, मैंने आपको रोक दिया । आज से मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु । वचन दीजिए कि कभी किसी हालत में मैहर छोड़कर नहीं जाएँगे ।’

तभी चाँदी के थालों में रुपये, अच्छे–अच्छे वस्त्र, मिठाइयाँ और फल–फूल सामने लाकर रख दिये गये । अब तक उस्ताद ने कुछ सोच लिया था, मगर किसी राजा का यह रूप भी हो सकता है, यह उसी क्षण जाना, इसलिए कह दिया— ‘हम मर जाएँगे, मगर मैहर छोड़कर नहीं जाएँगे’ ।

एक दिन उस्ताद अलाउद्दीन ख़ाँ मैहर महाराज ब्रजनाथ सिंह को संगीत सिखा रहे थे कि किसी तान–पलटे को जैसा चाहते थे वैसा न निकालने पर उन्हें गुस्सा आया । उन्होंने उस समय न कुछ सोचा, न समझा और बिगड़कर महाराज के हाथ पर तबले की हथौड़ी दे मारी । महाराज कुछ न बोले । लेकिन उस्ताद को ख़याल आया शागिर्द है तो क्या हुआ । मगर हैं तो राजा ही, राजा का गज़ब कब और किस तरह टूटे, यह कौन जाने ?

उस्ताद ने घर आकर बीबी से सलाह की, अपनी गृहस्थी समेटकर कलकत्ता के टिकट मँगवाये और चुपचाप पहुँच गये स्टेशन । लेकिन जब गाड़ी में पाँव रखा तो देखते क्या है, सामने राजा ब्रजनाथ सिंह!

‘क्यों उस्ताद, आपने तो हमें वचन दिया था... देखिए, आपने अपने शिष्य पर हाथ उठाया है, राजा पर नहीं... चलिए ।’

सुनाते हुए उस्ताद का सिर गर्व से उठता जा रहा है— ‘बताइये ना, ऐसे शिष्य कहाँ और किसको मिलेंेगे । ऐसे तो सब ही हमारे हाथ से थोड़ा बहुत... मगर रविशंकर कभी नहीं... शुरू से ही उसकी बात कुछ और थी । सन् 35 में रविशंकर के बड़े भाई उदयशंकर के साथ यूरोप जाने की बात निकली, तो कहना पड़ा— चले चलेंगे अगर राजा साहब कहेंगे । उन्होंने जाने भी दिया... हमने दुनिया देखी... मगर मैहर की बात ही कुछ और है... मैं का मतलब होता है गाँव की बोली में ‘माई’... और माई कोई और नहीं... माँ पार्वती... दुर्गा, सरस्वती, शारदा, लक्ष्मी, काली, ऐसे–ऐसे माँ पार्वती के नौ रूप हैं । और हर माने हार... तो जब शंकर भगवान दक्ष यज्ञ से सती को कन्धे पर डालकर तांडव करते जंगल–जंगल, पहाड़–पहाड़ चले हैं तो माई पार्वती के गले का हार टूटकर यहाँ–वहाँ गिरता गया, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया मैहर । तभी तो यहाँ शारदा देवी का मन्दिर है ।’

स्वर

मुद्रा

शास्त्रीय संगीत और नृत्य की वैचारिकी

परामर्श

अशोक वाजपेयी

सम्पादन

प्रेरणा श्रीमाली

यतीन्द्र मिश्र

भाग–1 | अंक–1 | जनवरी–जून, 2014

परामर्श

अशोक वाजपेयी

सम्पादन

प्रेरणा श्रीमाली

यतीन्द्र मिश्र

भाग–1 | अंक–1 | जनवरी–जून, 2014

आलाप – सम्पादकीय

बहुलार्थों में सम्भव ‘स्वर’ और कलाओं की विनयशील ‘मुद्रा’ : यतीन्द्र मिश्र

स्थायी – परम्परा स्मरण

बाला पर फ़िल्म : सत्यजित रे

संगीत–सन्त अलाउद्दीन ख़ाँ : उमेश माथुर

बातचीत : इन्द्राणी रहमान से उमा वासुदेव

शास्त्रीय नृत्य करते हुए हम – आघुनिक समय से कहीं अधिक

हर चीज़ से, जीवन के सभी पक्षों से गुज़रते हैं

- इन्द्राणी रहमान

उपज – कलाकार का जीवन और अभिव्यक्ति

बैरागी : पं. रविशंकर

संगीत का भव्य आह्लाद – सुरश्री केसरबाई केरकर :

मृणाल पाण्डे

बढ़त – मूर्घन्य पर एकाग्र

आत्मा का संगीत – उस्ताद अमीर ख़ाँ : निखिल बनर्जी

इन्दौर के उस्ताद अमीर ख़ाँ साहब की यादें : एस– कालिदास

अमीर ख़ाँ और ख़याल की आघुनिकता : अम्लान दासगुप्ता

संवाद : उस्ताद अमीर ख़ाँ पर मंगलेश डबराल से यतीन्द्र मिश्र

अमूर्तन का सरगम – ऐसो सुघर सुंदरवा बालमवा

कविता – अमीर ख़ाँ : मंगलेश डबराल

विस्तार – नृत्य और संगीत की वैचारिकी

हमारी परम्परा और (हमारी) आघुनिकता : मुकुन्द लाठ

नृत्य की अवघारणा में मार्ग और देशी

: डॉ. चेतना ज्योतिषी ब्योहार

कहन – पद और बन्दिश

बन्दिशें : रानी रूपमती

बन्दिशें : वाजि़द अली शाह

नवाचार – संगीत एवं नृत्य–कला पर आघुनिक दृष्टि

समकालीन समय और संगीत के अन्तर्विरोघ – कुछ बातें

: शुभा मुद्गल

सामूहिकता में संक्रमण या एकल का अलंकरण

– पं. बिरजू महाराज की नृत्य–नाटिकाओं के सन्दर्भ में

: मनीषा कुलश्रेष्ठ

हिन्दी पत्रकारिता में संगीत समीक्षा : मंजरी सिन्हा

कथक और अमूर्तन : प्रेरणा श्रीमाली

खड़ी और बैठकी महफ़िल के गलीचे पर ‘पाकीज़ा’

: यतीन्द्र मिश्र

नयनाभिराम – छवि–निबन्घ

आघुनिक भारतीय नृत्य के प्रणेता – उदय शंकर

: आशीष मोहन खोकर

सभा–मण्डप – संगीत एवं नृत्य का अन्तरंग–बहिरंग

अनुराग में बिखरे–बिखरे, बिफरे–बिफरे

संगीत और नृत्य पर टिप्पणियाँ : अशोक वाजपेयी

प्रकाशक

मूल्य : 250 रु. एक प्रति

मैहर में उस्ताद के बड़े भाई आप़़ताबउद्दीन ख़ाँ भी साथ ही रहा करते थे, जो फकीरों की तरह दुवारे–दुवारे जाकर कृष्ण–भक्ति के बंगाली गीत गाया करते । उनकी एक बात ख़ास थी, अचानक घर से गायब हो जाना और हफ्तों जंगलों में भटककर बाँसुरी बजाना । भूख–प्यास लगने पर पेड़ की पत्तियाँ और चश्मे का पानी । टीले–पहाड़ियों पर चढ़ते ढोर–डंगर कान खड़े करके इधर–उधर देखने लगते, तो चरवाहे पैरों के निशान टोहते–टोहते उन तक पहुँचकर बाँसुरी सुना करते । फिर वही जब बाज़ार–हाट के लिए मैहर आते तो उस्ताद को बताते— कल हमने बाबा को यहाँ देखा, परसों वहाँ देखा... वे ऐसी जगह थे जहाँ रोज रात को बघेरा पानी पीने आता ...

फिर उस्ताद उनके साथ–साथ चल देते और फकीर बाबा से आमना–सामना हो जाता, तो कुछ न कहते । आखिर थे तो बड़े भाई, सिर्फ गर्दन झुकाकर रहते, तो वे बच्चों की खैर–खबर पूछते हुए पीछे–पीछे चल देते ।

एक दप़़ा का ज़िक्र है उस्ताद अली अक़बर जब छोटे ही थे कि बीमार पड़ गये । डाक्टर, हकीम और राज–वैद्य सबने जवाब दे दिया । बच पाने की कोई उम्मीद न थी । प़़कीर बाबा नन्हे अली अक़बर को बहुत चाहते थे, तो उनके मुँह से निकला— ‘नहीं, ऐसा नहीं होगा!’ और वे दौड़ते–दौड़ते शारदा मन्दिर की सीढ़ियों पर चढ़ते–चढ़ते बैठ गए, दरवाजे़ पर जाकर कुछ नहीं कहा । रात को शेर के डर से वहाँ कोई नहीं रहता! मगर वे वहाँ से हिले तक नहीं । रात न जाने क्या चमत्कार हुआ, कौन जाने । मगर जब हाँफते हुए सुबह लौटे तभी बेजान अली अक़बर ने धीरे–धीरे अपनी आँखें खोलीं और फकीर बाबा से लिपटकर ऐसे रोये, ऐसे रोये कि...

उस्ताद अलाउद्दीन ख़ाँ ने जब यह घटना सुनाई तो बड़े भाई की याद में सजल होती आँखें गहन गम्भीर हो गर्इं— ‘आजकल कौन मानेगा इसे ? ना, हमको याद है एक बार हमसे राजा ब्रजनाथ सिंह ने कहा— ‘उस्ताद, किताबों में दीपक राग के बारे में बहुत कहानियाँ हैं, क्या वो सच है ?’ हमने कहा— ‘बिलकुल सच हैं’, तो वे बोले— ‘करके बताइए तब हम मानेंगे ।’ ‘देखिए, दीपक राग कोई ऐसा–वैसा नहीं... किसी–न–किसी के बदन में ऐसी गुपचुप आग लगाता है कि वह नहीं बचता । यह बलिदान माँगता है, बलिदान ।’

इस पर वे कुछ न बोले, मगर हम समझ गए उनको हमारी बात पर विश्वास नहीं हुआ है । हमने अकेले में कमरा बन्द कर उन्हें दीपक राग सुनाया तो वहीं हमने एक बकरा पाला हुआ था, वह मर गया । बड़ा दुख हुआ और कुछ दिनों बाद हमारी बेटी जहान आरा चल बसी । हमको उससे बहुत प्यार... नहीं–नहीं, हम कुछ नहीं बोलेगा... तुमने हमसे ऐसा बात बुलाया... भागो इधर से!’

मगर तभी तुलसी और अदरक की चाय आ गयी— ‘बैठो, जिसको जाना होता है वह... अली अअक़बरव़़बर... अन्नपूर्णा और बेटा सरीखा जमाई रविशंकर... यह लोग मौजूद हैं, ख़ुदा का मेहरबानी... अली अक़बर और रविशंकर का दुनिया में नाम... हम ख़ुश हैं । हमने जिसको सिखाया वहीं हमारा बच्चा... शरनरानी, शीला, उषादेवी, इन्द्रनील, अशीष, बसन्तकुमार, पन्नालाल घोष, तिमिर बरन, रवीन्द्रनाथ घोष, एस–डी– डेविड और बहुत से हैं... कोई अपनी औलाद को भूलता है... छह–सात सौ तो हैं... इधर का कोली चमार भी सब अपना है... हमारे बहुत सारे गुरु हैं । एक बार हम दतिया गए, कुदऊसिंह पखावजी के साथ बजाया । सड़क पर देखा एक औरत चिकारे पर नाचती गाती थी— ‘महाराजा से नैना लड़इबे, हमार कोई का करइबे’ तो हमने उससे कहा, ‘अरे देख, हमें ये गाना सिखा दे ।’ वह तमककर बोली— ‘अरे, वाह रे वाऽऽ अपनी विद्या तुझे काहे को दूँ ? यह तो मेरे दो जून की रोटी है ।’

‘अच्छा तो एक जून की रोटी मुझसे ले लो ।’

ऐसा कहकर चाँदी का रुपया उसकी तरफ बढ़ाया तो वह खिलखिलाकर हँस दी और हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया— ‘कहो बाबू, महाराजा से नैना लड़इवे हमार कोई... हाँ, हमार कोई... हाँ– हाँ, हमार कोई... ’

‘उसका गाना हमारे बहुत काम आया । हमने महपि़़ल का रंग देख के इसको कई बार बजाया तो लोग बार–बार बोलता था— ‘फिर सुनाओ... ’ कोई बोलेगा यह कैसा गाना है । पर सब गाना अच्छा होता है... ’

उस्ताद अलाउद्दीन ख़ाँ ने चारों धाम की यात्रा की है और दो बार हज़ । एक दप़़ा उनके मन में इच्छा हुइ कि त्रिपुरा के शिवपुर ग्राम में जहाँ जन्म लिया है एक मस्ज़िद बनवाएँ लेकिन मुल्ला–मौलवियों ने फतवा दिया— ‘आपका पैसा गाने–बजाने का है, जिससे यह दीनी काम नहीं हो सकता ।’ सुनकर बड़ा सदमा हुआ लेकिन मस्जिद तो बनवानी ही थी । उसी रोज निकल पड़े और दरवाजे–दरवाजे माँगने लगे भीख । लोग देखकर कहते थे— ‘अरे, इतना बड़ा उस्ताद और ख़ैरात!’ तो कह देते थे— ‘मैं कोई उस्ताद–वुस्ताद नहीं हूँ... मैं तो गदागर हूँ भाई... ’ ।

पैसा–पैसा जोड़कर अपनी देख–रेख में मस्जिद की तामीर शुरू कराई, कड़कती धूप, मगर सिर पर कफनी बाँधे खड़े हैं और राज–मजूरों से उलझ रहे हैं— ‘ओ रे ओऽऽ! बीड़ी ही फूँकता रहेगा आज! थोड़ा काम भी कर ले भाई... चल–चल, अब तू हट, सुस्ता ले थोड़ी देर... उठा तो वह तसला, गारा–मिट्टी हमको दे... हम चिनाई करके बताता है ।’

और बताने ही बताने में छत से गिर पड़े । काफी चोट आई । इलाज़ शुरू हुआ मगर गाँव उसी दिन छोड़ा जब मस्जिद में पहली अजान हुई और सबने उनके साथ मिलकर शुक्राने की नमाज़ पढ़ी । खुश थे वहाँ से लौटकर । थ्रोंबासेस अटेक ।

पिछले दिनों उस्ताद अली अक़बर ख़ाँ ने अमरीका से लौटकर घर में बिजली लगवाने की बात की तो डाँट दिया— ‘काहे को... इतना ग़रीब लोग को क्या कूलर ही है... हमारा कूलर हमारा हाथ का पंखा... अपने बाबा को माप़़ करो, जाओ ।’

पं. रविशंकर हमेशा ही विदेश से बाबा के लिए कुछ–न–कुछ लेकर आते हैं— बढ़िया कपड़ा, बढ़िया सिगरेट और सिगार के डिब्बे मगर वे सब बँट जाते हैं या कमरे में रखे–रखे फफूँदियाते हैं । हम उसका दिल रखने को कह देता है— रख जाओ... पर जमाई है ना... कोई अपनी बेटी के घर का भी कुछ ख़ाता है क्या ?

रवि ठाकुर जब जिन्दा थे, तो बाबा कुछ अर्से शान्ति निकेतन में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर रहे । अमीर खुसरो की तरह बाबा ने कुछ साज़ों का आविष्कार किया— ‘सुर–सितार’, ‘चन्द्रसारंग’ और बन्दूक की नालियों से तैयार की हुई ‘नल तरंग’ । कुछ नये राग–रागनी भी उनकी उपज हैं, जैसे कि तिलक–माँज’, ‘हेम विहाग’, ‘माँज खम्माज’, ‘हेमंत’, ‘चन्द्र नंदन’ और ‘मदन मंजरी’ । मदन मंजरी का गीत उन्होंने अपनी पत्नी को अर्पित किया, जो तिलवाड़ा विलंबित में है—

सुहत चन्द्र बदनि, मृग नैनि चंपक बरनि मन हरनि । ।

अधरन बींबधर, दशनन नासिका,

भ्रकुटि तनु, धनु झलकत मनि । ।

(उमेश माथुर लिखित यह संस्मरण उनकी पुस्तक 'साहिल के मोती' (पाण्डुलिपि प्रकाशन, दिल्ली) से चुना गया है... साभार स्वर मुद्रा )

0 टिप्पणियाँ