Namvar hone ka arth : Alochana ka Vatvriksh

Swapnil Srivastava

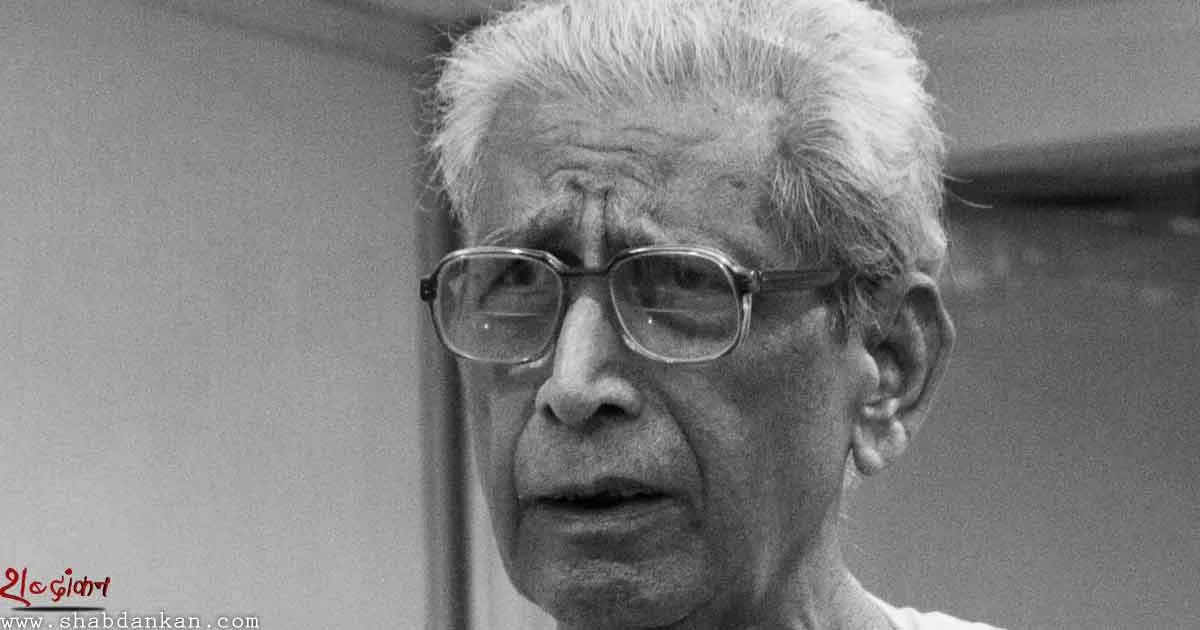

नामवर होने का अर्थ: आलोचना का वटवृक्ष

स्वप्निल श्रीवास्तव

उनके जीवन में दु:ख और संघर्ष साथ-साथ चलते रहे, लेकिन वे दक्ष नट की तरह जीवन रज्जु पर चलते रहे। उन्होंने संघर्ष को जीवन ऊर्जा का केन्द्र बना लिया था। इस बीच उनका अध्ययन अध्यापन और विस्थापन चलता रहा। आलोचना के क्षेत्र में जो स्थापनाएं की, और सूत्र दिये उनका अपना महत्व है — स्वप्निल श्रीवास्तव

स्वप्निल श्रीवास्तव

510, अवधपुरी कॉलोनी, अमानीगंज,

फैजाबाद- 224001 (उ.प्र.)

मो. नं. 09415332326

नामवर सिंह पारस पत्थर हैं जिस लोहे को छू दे वह सोना हो जाता है। किसी के बारे में उनका कुछ कहना मायने रखता है वे जिसका भी नाम ले लें वह रातों-रात मशहूर हो जाता है, अत: उनके आसपास लोग बने रहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनके मुखारविंद से उनका नाम उच्चारित हो जाए और वे स्थापित कवि कथाकार हो जाएं।

आलोचना के लिए सहमति से ज्यादा असहमति आवश्यक है, दूसरे अर्थो में इसे वाद-विवाद संवाद कहा जा सकता है जो नामवर सिंह की आलोचना का मूल तत्व है।

भारत यायावर की पुस्तक 'नामवर होने का अर्थ' कई मायनों में भिन्न पुस्तक है। यह पुस्तक नामवर सिंह के साहित्य और जीवन पर नये ढंग से विचार करती है और उनके जीवन के दुर्लभ संस्मरणों से हमारा परिचय कराती है। इस पुस्तक को पढ़ते हुये उपन्यास पढ़ने जैसा सुख मिलता है, हिंदी में बहुत सारी जीवनियाँ और आलोचनाएं लिखी गयी है, लेकिन वे इतनी बोझिल और अपठनीय होती है कि किताब के साथ हम बहुत दूर नहीं जा सकते, लेकिन यह पुस्तक अपवाद है इसका अनुभव इसे पढ़ने के साथ ही मिल सकता है। पुस्तक के लेखक भारत यायावर सुपरिचित कवि हैं और हिंदी की दुनियाँ में 'खोजी राम' के नाम से जाने जाते हैं। इसी के साथ-साथ वे दक्ष सम्पादक भी हैं। विपक्ष के नाम से महत्वपूर्ण पत्रिका निकालते हैं। उन्होंने विपक्ष सीरीज में पहली बार स्वाप्निल श्रीवास्तव, अनिल जनविजय राजा खुगशाल को प्रस्तुत किया था। फणीश्वरनाथ रेणु और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को खोज-खोज कर इकट्ठा किया और उनकी रचनावली का सम्पादन किया। सच्चे अर्थो में वे हिंदी दुनिया के यायावर हैं।

नामवर होने का अर्थ, पुस्तक छोटे-मोटे छत्तीस अध्यायों में बंटी हुई है, जिसमें नामवर सिंह के साहित्य और जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। नामवर सिहं ने कविता और निबंध लेखन से अपने साहित्यिक जीवन की शुरूआत की, कवि 'पुनीत' किस तरह नामवर सिंह नामक वटवृक्ष बनता है, इस पुस्तक में इसकी बानगी दी गयी है। भारत यायावर ने नामवर सिंह के काव्य पक्ष को महत्व के साथ प्रस्तुत किया है। वस्तुत: कविता में ही नहीं आलोचना में भी संवेदना की जरूरत है, इससे आलोचना के भाषा की दक्षता कम होती है, उनकी शुरूआती कविताओं को पढ़ते हुए हम विचारों के ताप को महसूस करते हैं। अमोले की बढ़त यह बताती है कि इसके अंदर वटवृक्ष छिपा हुआ है। इस पुस्तक में नामवर सिंह के जीवन और साहित्य के कई मोड़ और पड़ाव है, उन लोगों और परिस्थितियों का उल्लेख है जिसमें नामवर सिंह की निर्मिति हुई है। भारत का मानना है कि नामवर सिंह का बीज शब्द संघर्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं संघर्ष संघर्ष के बिना जीवन और साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती, बेहतर साहित्य सुविधाभोगी लेखक नहीं लिख सकता, संघर्ष हमारे शब्द को धार देता है। भारत यायावर का यह कथन कि छठे दशक की नयी कविता और नयी कहानी पर नामवर सिंह के बिना कोई बात नहीं हो सकती। उनकी पुस्तक 'छायावाद इतिहास और आलोचना, 'कहानी नई कहानी' एवं 'कविता के नए प्रतिमान' का महत्व असंदिग्ध है। आलोचना के पाठक जानते हैं कि इन पुस्तकों के बिना हिंदी साहित्य के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। आजादी के बाद की आलोचना के बारे में यदि किसी को प्रमाणिक जानकारी चाहिये तो नामवर सिंह उसके लिए बेहतर सहयात्री हो सकते हैं।

नामवर सिंह ने एक अलग तरह की आलोचनात्मक दृष्टि विकसित की है, यह दृष्टि उन्होंने अपने जीवन संघर्ष से अर्जित किया है। यही कारण है उन्हें मुक्तिबोध के आत्मसंघर्ष की रचनात्मक जीवन में भूमिका पसंद आती है। साहित्य में विचार जरूरी है जिसके बारे में मुक्तिबोध का बहुकथित वाक्य है कि 'पार्टनर आपकी पालीटिक्स क्या है? यह कोई व्यंग्योक्ति नहीं, न सरल वाक्य है, इसके निहितार्थ व्यापक हैं इसलिए लेखक हो या आलोचक उसका पक्ष जानना आवश्यक है। नामवर सिंह ने मार्क्सवादी आलोचना की जरूरत की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जब हम विचार की बात करते है तो हम जनता को भूल नहीं सकते। मार्क्सवादी आलोचना जनसापेक्ष है, वह जनता के पक्ष में खड़ी होती है।

भारत का यह कहना सही है कि नामवर सिंह लेखन को संवाद मानते हैं। किसी भी विधा की पहली शर्त यह है कि संप्रेषणीय हो, हम जो कुछ कहना चाहते हैं, वह लोगों तक पहुंचे। कविता के पाठकों की तरह आलोचना के पाठक, बहुत कम है, यदि वह पाठकों तक नहीं पहुंचती तो यह उसकी विफलता है। नामवर सिंह की आलोचना पढ़ते समय हमें गहरी आश्वस्ति मिलती है।

नामवर सिंह के जीवन के महत्वपूर्ण अध्याय उनकी बनारस में आमद है, जिस पर भारत ने विस्तार से बताया है, हर आदमी के जीवन में एक शहर होता है जिसके नाम पर दिल धड़कता है, इस शहर ने नामवर सिंह को क्रियेट (creat) किया है, उन्हें तराशा है साहित्य के संस्कार दिये हैं, बनारस एक ऐसा शहर है जिसमें आप प्रवेश करें तो वह बजने लगता है, यह साहित्यकारों, संगीतज्ञों और औघड़ो की नगरी है, बनारस एक जीवंत शहर है इसमें पशु को मनुष्य बना देने की क्षमता है। यह नगर शास्त्रार्थ के लिए जाना जाता है। शास्त्रार्थ का अनुवाद सरल भाषा में करें तो वह वाद-विवाद संवाद होगा और इसकी उत्पत्ति नामवर सिंह की आलोचना से होती हैं। बनारस प्रेमचंद प्रसाद, भारतेन्दु, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कर्मभूमि रही है। इस शहर के कण-कण में मस्ती है, फक्क्ड़पन है। इसी शहर में नामवर सिंह की मुलाकात त्रिलोचन से हुई, उदय प्रताप कॉलेज में पढ़ते समय उन्होंने अज्ञेय को व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया था, इसका दिलचस्प उल्लेख पुस्तक में है।

अक्षर ज्ञान के साथ-साथ गंगा स्नान इस पुस्तक का महत्वपूर्ण अध्याय है जिसे अत्यंत मनोयोग से भारत यायावर ने लिखा है। इस अध्याय में हमें नामवर सिंह के कवि स्वरूप का पता चलता है 'विद्रोही जय प्रकाश' कविता उनकी काव्य चेतना से हमारा परिचय कराती है, इसके अतिरिक्त 'आदित्य पुरूष गांधी' कविता लिखी। इसके कुछ अंश देखें:-

इस भारत की ही मिट्टी है

जिसने ऐसे आदित्य जने

नूतन प्रकाश के लिए एक हो

नवादित्य हम स्वयं बने

स्वाधीन हिंद के विक्रमाब्द का

उगा रवि प्रभापूर्व

इसलिए नव्य रवि रचना में

अर्पित कवि का यह प्रथम सूर्य

इसी अध्याय में भारत ने नामवर सिंह के गद्य की बानगी प्रस्तुत की है, जैसा हम जानते हैं कि नामवर सिंह ने अपने रचनात्मक जीवन की शुरूआत कविता और निबंध से किया है, बाद में उन्होंने आलोचना का क्षेत्र चुना, उनके गद्य की अदभुत झलक 'दार्जिलिंग की एक झलक एवं संस्कृति का तात्पर्य' में दिखाई देती हैं, एक उदाहरण देखें-

संस्कृति का तात्पर्य से मेरा अभिप्राय है सीमा निर्धारण, व्याख्या नहीं, व्याख्यायें तो बहुत हो चुकी हैं, यहाँ तक कि संस्कृति का अर्थक्षेत्र असीम हो चला है, इसके सहज स्वच्छंद प्रयोग से अब तो ऐसा हो गया है कि किसी से संस्कृति का अर्थ पूछने में भी असंस्कृत होने का भय है।

तुलसीदास पर पहला उनका आलोचनात्मक लेख 1948 में प्रकाशित हुआ, जिसे पढ़कर शमशेर बहादुर सिंह ने भैरव प्रसाद गुप्त से कहा था कि हिंदी आलोचना के क्षेत्र में एक नयी प्रतिभा ने पदार्पण किया है।

आलोचना के पथ पर पहला कदम अध्याय में उनके निबंधों की चर्चा की गयी है। इस अध्याय में हम निरंतर विकासमान आलोचक के स्फुलिंग देखते हैं। इस अध्याय से हमें पता चलता है कि किस तरह नामवर सिंह आलोचना के नये पथ पर चलने की तैयारी कर रहे हैं, परम्परागत जटिल आलोचना के बरक्स वे ऐसी आलोचना लिख रहे थे जिसकी व्याप्ति जन और समाज तक हो।

इस पुस्तक में 'फक्कड़ बाबा के चेले हुए' अध्याय दिलचस्प है। पं. हजारी प्रसाद द्विवेदी से नामवर सिंह की मुलाकात उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है, जिसका उनके जीवन और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने जीवन का समय गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में गुजारा था। उन्होंने कबीर पर नये तरह से विचार किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रभामंडल अद्वितीय था। हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह के लिए द्रोण थे और नामवर सिंह अर्जुन की तरह धनुर्धर थे। नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की छाया में बहुत कुछ सीखा, लेकिन आलोचना का विकास अपनी तरह से किया। उन्होंने अपनी अलग राह बनायी।

नामवर सिंह ने इन्हीं फक्कड़ बाबा की छत्रछाया में अपना लघु शोध प्रबंध पूरा किया। नामवर सिंह ने 1951 में प्रकाशित दूसरे सप्तक के साथ कवियों पर सम्यक विचार किया। उन्होंने कवियों की विशेषताओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सप्तक के कवियों के बारे में उनके दृष्टिकोण की व्यापक चर्चा हुई। आगे चलकर आलोचना के अंक-4 में 'हिंदी कविता के दस वर्ष' नामक लेख बहुत चर्चित हुआ और इस लेख के जरिये आलोचना क्षेत्र में उनकी धाक जम गयी। इस लेख में उनकी आलोचना पद्धति के बारे में पाठकों को जानकारी मिली। आलोचना के साथ वे अपने कवि रूप में भी सक्रिय थे। 1957 के आसपास विष्णुचन्द्र शर्मा की पत्रिका कवि में नामवर सिंह को विशिष्ट कवि के रूप में प्रकाशित किया गया था।

सन् 1955 में उनकी कविता ज्ञानोदय में, शमशेर बहादुर सिंह के साथ प्रकाशित हुई थी, इस तरह नामवर सिंह आलोचना और कविता के क्षेत्र में साथ-साथ सक्रिय थे। ज्ञानोदय की कविता का उद्धरण प्रस्तुत करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। कविता देखें-

नथ के सूनेपन में

हैं टूट रहे बरसे बादर

जाने क्यों टूट रहा है तन

वन में चिडि़यों के चलने से

हैं टूट रहे पत्ते चरमर

जाने क्यों टूट रहा है मन

घर के बरतन की खन-खन में

हैं टूट रहे दुपहर के स्वर

जाने कैसा लगता जीवन

इस कविता में वन में चिडि़यों के चलने से पत्तियों का चरमर टूटना अदभुत विम्ब है। नामवर सिंह के आलोचना कर्म पर खूब लिखा गया है, लेकिन भारत यायावर ने उनके कवि पक्ष पर काफी ध्यान दिया है और उनकी दुर्लभ कविताओं को हमारे सामने लाने का उपक्रम किया है। कवि से आलोचक बनने की यात्रा में कौन-कौन से पड़ाव आये इस पर भारत ने विहंगम दृष्टि डाली है।

जैसा पूर्व में लिखा जा चुका है कि नयी कविता और नयी कहानी नामवर सिंह का प्रिय विषय है। जुलाई 57 के 'कवि' पत्रिका में नई कविता: एक संभाव्य भूमिका में अज्ञेय की कविता 'रौदें हुए इन्द्रधनुष' पर टिप्पणी की है। मुक्तिबोध नामवर सिंह के पसंद के कवि है। कवि पत्रिका के अप्रैल 57 अंक में प्रकाशित उनकी टिप्पणी, हमें यह बताती है कि उन्होंने मुक्तिबोध की काव्य प्रतिभा की पहचान पहले ही कर ली थी, इस लेख में उन्होंने लिखा है:-

'मुक्तिबोध उन कवियों में से हैं जिन्होंने सफलता का यह सरल पथ छोड़ कर इस युग की उलझने में जान बूझकर अपने को डाला है। उन्होंने एक मुश्किल काम अपने हाथ में लिया है। उनकी कविताओं का केन्द्रीय विषय है, आज के व्यक्ति का अर्न्तद्वंद... इस तरह मुक्तिबोध आत्म विश्लेषण के माध्यम से इस युग के सामाजिक संघर्ष को समझना चाहते हैं।' मुक्तिबोध के बारे में नामवर सिंह की स्थापनायें अब भी प्रासंगिक हैं, हालांकि अन्य कवियों की तुलना में मुक्तिबोध पर जो विमर्श होना चाहिये वह नहीं हो सका।

भारत यायावर ने नामवर सिंह की रचनात्मक यात्रा के साथ जीवन यात्रा के अनेक पड़ावों पर प्रकाश डाला है। नामवर सिंह का आलोचनात्मक कार्य भले ही सरल हो, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। उनके जीवन में दु:ख और संघर्ष साथ-साथ चलते रहे, लेकिन वे दक्ष नट की तरह जीवन रज्जु पर चलते रहे। उन्होंने संघर्ष को जीवन ऊर्जा का केन्द्र बना लिया था। इस बीच उनका अध्ययन अध्यापन और विस्थापन चलता रहा। आलोचना के क्षेत्र में जो स्थापनाएं की, और सूत्र दिये उनका अपना महत्व है। 'इलाहाबाद में दस दिन' अध्याय में वे इलाहाबाद के लेखक निराला, महादेवी वर्मा, कमलेश्वर, अमरकान्त विजय देव नारायण साही, मार्कन्डेय के संपर्क में आते हैं और समकालीन विमर्श में शामिल होते हैं, धीरे-धीरे उनका साहित्यिक परिवार बढ़ता रहता है।

इस पुस्तक में 'नामवर नवल और अग्नि-स्नान' प्रमुख अध्याय है, जिसे भारत ने बड़े मनोयोग से लिखा है। इस अध्याय में नामवर सिंह और नन्द किशोर नवल के संबंधों की चर्चा की गयी है। यह अवगत कराया गया है कि किस तरह नवल ने नामवर सिंह की आलोचना की परम्परा को आगे बढ़ाया। नन्द किशोर नवल ने सिर्फ ध्वजभंग और धरातल जैसी पत्रिकायें निकालीं, धरातल के माध्यम से नवल ने कवियों की नयी पीढ़ी को सामने लाने का काम किया। धरातल में विशेष कवि के रूप में अरूण कमल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश, स्वप्निल श्रीवास्तव एवं श्याम कश्यप को प्रस्तुत किया, जो हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि हैं। नन्द किशोर नवल ने 27-28 दिसम्बर 1970 में अखिल भारतीय स्तर का युवा लेखक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें हिंदी के तमाम लेखक एवं कवियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी थी, यह एक ऐतिहासिक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में हिंदी कविता और कहानी को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाये गये थे और उस पर विचारोत्तेजक बहसें हुई थी। इस सम्मेलन में नामवर सिंह की उल्लेखनीय भूमिका थी। इस सम्मेलन में युवा लेखकों की रणनीति, कविता, सही भाषा की तलाश, कहानी: समकालीन आदमी को परिभाषित करने का एकमात्र जरिया एवं आलोचना क्यों? जैसे विषयों पर गोष्ठी आयोजित की गयी थी। इस गोष्ठी में ज्ञानरंजन, रवीन्द्र कालिया, दूधनाथ सिंह अशोक अग्रवाल, जितेन्द्र भाटिया, सुदर्शन नारंग, प्रभात मित्तल, देवेन्द्र कुमार एवं वेणुगोपाल जैसे रचनाकार उपस्थित थे।

नंद किशोर नवल हिंदी कवियों के प्रिय आलोचक हैं। यदि हिंदी कविता के क्रमिक विकास को समझना है तो नंद किशोर नवल बेहतर आलोचक साबित होते हैं, उन्होंने कवियों की एक पीढ़ी तैयार की है। इस अध्याय में नामवर सिंह एवं नंद किशोर नवल के बीच हुए पत्र व्यवहार का प्रकाशन किया गया है। नामवर सिंह ने पटना में प्रेमचंद पर तीन व्याख्यान दिये, जिसका आयोजन नंद किशोर नवल ने किया। नामवर सिंह ने कहा है कि 'लेखक अपनी सामाजिक स्थिति से ही बनता है, यही चीज उसकी जीवन दृष्टि को डालती है। प्रेमचंद की जीवन दृष्टि एक खाते पीते साधारण किसान की है न कि मजदूर की, न नौकरीपेशा मध्यवर्गीय व्यक्ति की, लेकिन उनके जीवन की परिस्थितियाँ उन्हें खेतिहर मजदूर की ओर ले जा रही थीं। उनका यथार्थवाद सौन्दर्यशास्त्र में नहीं किसानों के जीवन से प्राप्त है। ' नामवर सिंह ने प्रेमचंद को नये तरह से समझने की कोशिश की।

नामवर सिंह और नंद किशोर नवल के संबंध धीरे-धीरे प्रगाढ़ हो रहे थे, इसकी परिणति आलोचना के सह-सम्पादक के रूप में हुई, उन्होंने आलोचना के अंक 54-55 से अंक 76 तक आलोचना का सम्पादन किया। यह 1980 का समय था जब समकालीन कविता में मूलभूत परिवर्तन हो रहे थे, कविता की भाषा और कथ्य बदल रहे थे, नये कवियों के साथ नागार्जुन त्रिलोचन शमशेर एवं केदारनाथ अग्रवाल जैसे वरिष्ठ कवि सक्रिय हो रहे थे। वरिष्ठ एवं नये युवा कवियों के बीच रघुवीर सहाय एवं केदारनाथ सिंह की पीढ़ी थी। यह कविता के लिए उर्वर समय था, और नंद किशोर नवल ने इन कवियों का सम्यक मूल्यांकन किया। आलोचना के अंक इस तथ्य के साक्ष्य हैं, यह संयोग ही है कि नंद किशोर नवल ने अपने रचनात्मक जीवन की शुरूआत कविता से की थी जबकि बाद में वे आलोचना के पथ पर अग्रसर हुए।

नामवर सिंह आलोचना एवं जीवन के पथ पर साथ-साथ चलते रहे और जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना धैर्य से किया। यह धैर्य उनकी आलोचना में दिखाई देता है। बनारस, सागर, जोधपुर होते हुए वे जे.एन.यू. में अंत तक टिके रहे। उन्होंने जे.एन.यू. में पड़रौना से केदारनाथ सिंह एवं जोधपुर से मैनेजर पाण्डेय को बुलाया। भाषा और साहित्य में नये कोर्स प्रस्तावित किये। यदि जे.एन.यू. अपनी वामपंथी छवि के नाते जाना जाता है तो उसकी भूमिका में नामवर सिंह हैं। जे.एन.यू. धीरे-धीरे मार्क्सवाद की पाठशाला बनी। इस संस्थान ने लेखक, कवियों एवं बुद्धिजीवियों की एक जमात तैयार की है। इसके बारे में विस्तार से जानना हो तो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक 'जे.एन.यू. में नामवर सिंह' पढ़ी जा सकती है। अब वे दिल्ली के नागरिक हैं। दिल्ली उनका हवाई अड्डा है, जहां से देश के विभिन्न शहरों में व्याख्यान देने के लिए उड़ान भरते हैं, हिंदी संसार उनके व्याख्यानों को बड़े ध्यान से सुनता है। वे व्याख्यान के लिए विधिवत तैयारी करते हैं तथ्य इक्ट्ठा करते हैं और अपने व्याख्यानों के जरिये श्रोताओं से संवाद करते हैं। बहुत लोगों का लिखा हुआ नहीं छपता है, लेकिन नामवर सिंह का बोला हुआ छपता है। वे मार्क्सवादी आलोचक के साथ विचारक भी हैं। उनके व्याख्यानों में इस तथ्य को देखा जा सकता है। बड़े लेखकों के साथ बड़ी विडम्बनायें भी होती हैं। नामवर सिंह कीर्ति के शिखर पहुंच चुके हैं, वे स्टार आलोचक हैं, लेकिन दाम्पत्य उनके जीवन की दुखती रग है। काशीनाथ सिंह ने लिखा है, जिस घर को 1953 में बसना था, वह जाकर 85 में बसा। दुभाषिया थी बेटी गीता। भैय्या के सारे दुखों, दर्दों, चिताओं और एकाकीपन का इलाज गीता थी। काशीनाथ सिंह की पुस्तक 'घर का जोगी जोगड़ा' किताब पाठकों को जरूर पढ़नी चाहिए। इसी समय के आसपास उनकी विख्यात पुस्तक 'दूसरी परंपरा की खोज' प्रकाशित हुई, जिस पर बहुत वाद-विवाद हुआ, नामवर सिंह को समझने, न समझने का दौर इसी दौरान चला।

कवि 'धूमिल के मास्टर साहब' अध्याय में धूमिल की काव्य प्रतिभा का विश्लेषण है। धूमिल को महत्व दिलाने में नामवर सिंह की महती भूमिका है। हिंदी कविता में धूमिल का आगमन महत्वपूर्ण है। धूमिल की कविता की भाषा और व्याकरण को बदलने का कार्य किया। उन्होंने आलोचना में धूमिल की पटकथा प्रकाशित की थी। आलोचना-33 का प्रकाशन धूमिल स्मृति अंक के रूप में हुआ। नामवर सिंह के नाते धूमिल को साहित्य अकादेमी पुरस्कार भी मिला।

नामवर होने का अर्थ (व्यक्तित्व एवं कृतित्व)

भारत यायावर

किताबघर प्रकाशन अंसारी रोड, दरियागंज,

नई दिल्ली- 110002

नामवर सिंह के जीवनातिहास में यदि काशीनाथ सिंह का उल्लेख न किया जाय, तो यह व्याख्यान अधूरा रहेगा। काशीनाथ सिंह उनके अनुज नहीं सखा हैं। वे राम लक्ष्मण की जोड़ी हैं। जीवन के वनवास में काशीनाथ सिंह अपने अग्रज के लिए एक पांव पर खड़े रहे, भ्रात प्रेम का यह दुर्लभ उदाहरण है। नामवर सिंह के शीर्ष पर पहुंचने में काशीनाथ सिंह का कम योगदान नहीं है। उन्होंने अपने अग्रज के जीवन को निरापद करने के लिए, हर तरह का प्रयत्न किया, ताकि वे लेखन कर अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकें।

भारत यायावर सही अर्थो में खोजी लेखक हैं, वे अपने यायावर नाम को सार्थक करते हैं। नामवर सिंह पर लिखी इस पुस्तक के दुर्लभ प्रसंगों को पढ़कर दर्शक चौंक सकते हैं। स्वयं आलोचक नामवर सिंह कई संस्मरणों पर हैरान हो सकते हैं, जीवन इतने विस्मय और बिडम्बनाओं से भरा हुआ है कि कभी-कभी हम स्मृतिविहीन भी हो जाते हैं। भारत ने आलोचक के जीवन की तमाम स्मृतियों को पुनर्जीवित किया है। यह पुस्तक अनेक वर्षो के शोध एवं श्रम का परिणाम है।

नामवर सिंह के आख्यानों, व्याख्यानों की पुस्तकें तो प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन उनका कुछ लिखा हुआ सामने नहीं आ रहा है। उनके प्रशंसक एवं समीप रहने वाले लोगों का यह दायित्व है कि वे इस काम का बीड़ा उठाएं, नामवर सिंह के पास बहुत मूल्यवान चीजें हैं, जो हमारे सामने आनी चाहिए। नामवर सिंह के पुत्र विजय प्रकाश सिंह का हिंदी की पत्रिका 'साखी' के अंक-20 में 'पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेख्तों को लोग' की कुछ पंक्तियों का उद्वरण देकर मैं इस लेख को समाप्त कर रहा हूँ।

'बड़े आदमियों के दो तरह के पुत्र होते है- वे जो वास्तव में हैं पर कहलाते नहीं, पर वे जो कहलाते हैं पर हैं नहीं। होने से ज्यादा कहलाना लाभदायक है। अगर समझने का दावा करने वाले और 'कहलवाने' वाले पुत्र उनकी घोषित पुस्तकों का काम लग कर पूरा करवा देते तो शायद पिता जी भी अपने अर्न्तमन की बात कह पाते, यह हिंदी जगत के लिए उनका बहुत बड़ा अवदान होता।'

००००००००००००००००

0 टिप्पणियाँ