[full_width]

...इसीलिये तो लोकसभा-राज्यसभा में बहुमत के साथ यूपी में बीजेपी की सत्ता होने के बावजूद राम मंदिर बनेगा नहीं — पुण्य प्रसून बाजपेयी

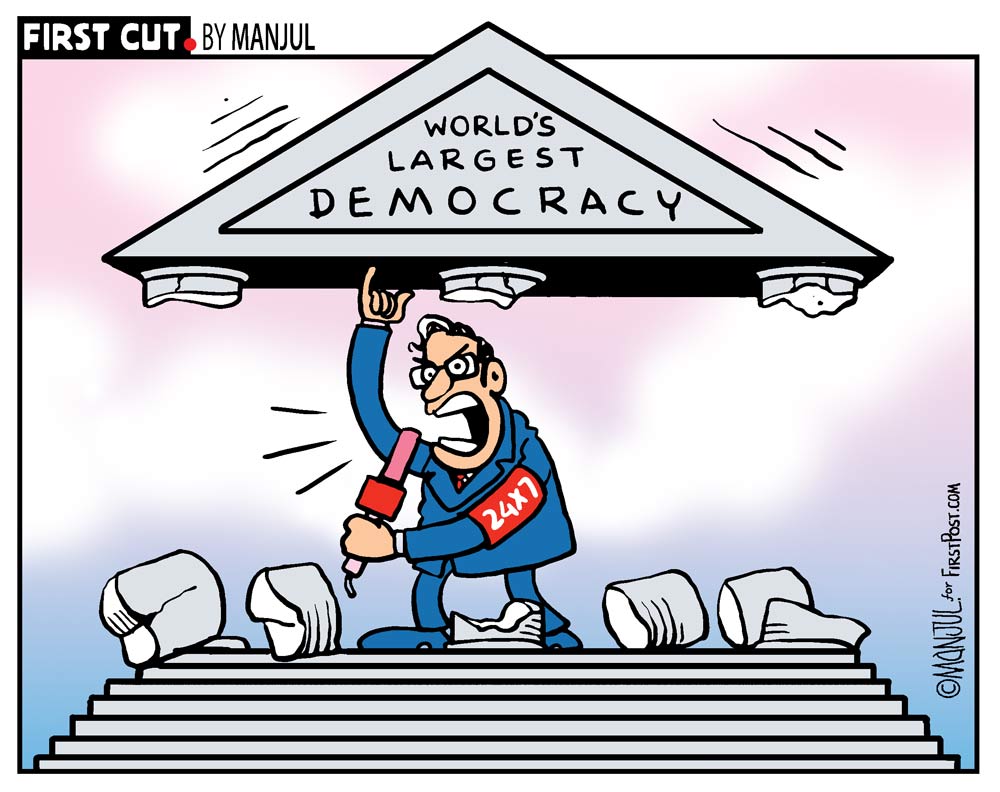

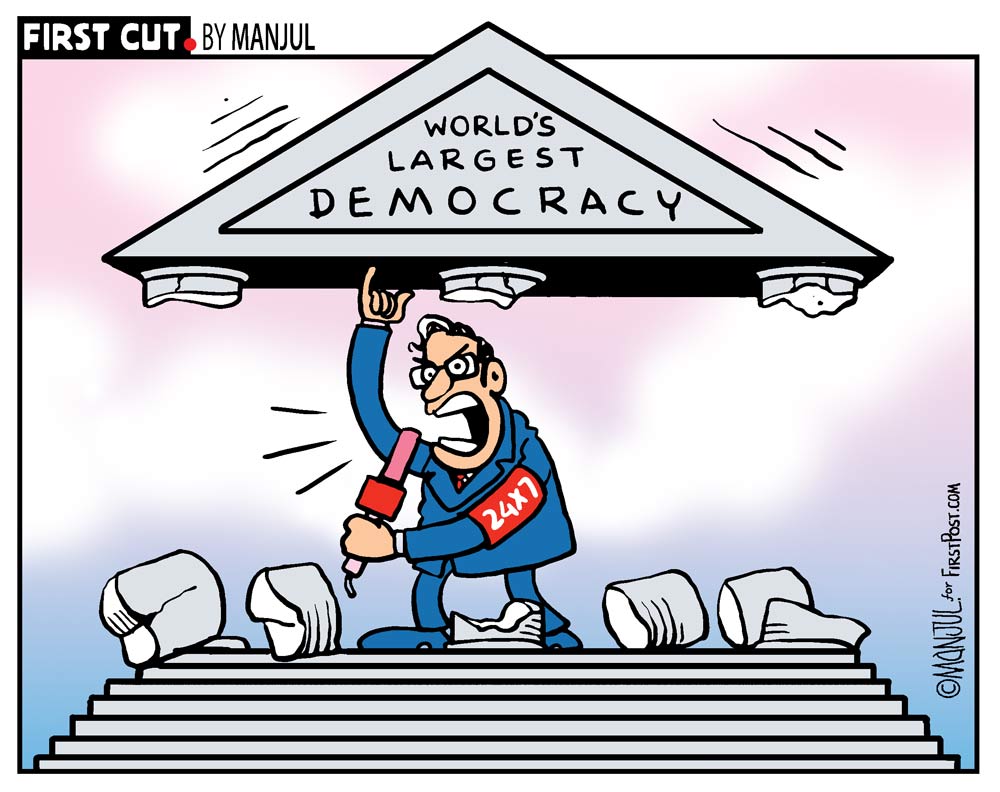

2013-14 से 2018 के बीच क्या हो गया जो लगने लगा है कि देश की राजनीति करवट ले रही है। और आने वाले वक्त में राजनीति बदलेगी। राजनीतिक दल बदलेंगे। और शायद नेताओं के पारंपरिक चेहरे भी बदलेंगे। क्योंकि इस दौर ने समाज-राजनीति के उस ढांचे को ढहा दिया, जहां कुछ छुपता था। या छुपा कर सियासत करते हुये इस एहसास को जिन्दा रखा जाता था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र जिन्दा है। — पुण्य प्रसून बाजपेयी

राजनीति में मुद्दों की गड्डमड्ड

— पुण्य प्रसून बाजपेयी

38 बरस की बीजेपी को याद कैसे करें?

जनसंघ के 10 सदस्यों से बीजेपी के 11करोड़ सदस्यों की यात्रा।

या फिर दो सांसद से 282 सांसदों का हो जाना।

या फिर अटल बिहारी वाजपेयी से नरेन्द्र मोदी वाया लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा।

या फिर हिन्दी बेल्ट से गुजरात मॉडल वाली बीजेपी।

या फिर संघ के राजनीतिक शुद्धिकरण की सोच से प्रचारकों को बीजेपी में भेजना और फिर 2014 में बीजेपी के लिये हिन्दू वोटर को वोट डालने के लिये घर से को बाहर निकालने की मशक्कत करना।

बल्कि देश का चुनावी लोकतंत्र ही कैसे लोकतंत्र के लिये खतरा हो चला है, इस दिशा में भी मौन चिंतन की इजाजत दे ही देता है। और जब लोकतंत्र के केन्द्र में राजनीति हो तो फिर आने वाले वक्त की उस आहट को भी सुनना होगा जो अंदेशा दे रही है कि देश बदल रहा है। यानी बीजेपी में नेताओं की जो कतार 2013 तक सर्वमान्य थी वह मोदी के आते ही 2014 में ना सिर्फ खारिज हो गई बल्कि किसी में इतना नैतिक साहस भी नहीं बचा कि वह पूर्व की राजनीति को सही कह पाता। और जिस लकीर को मौजूदा वक्त में मोदी खींच रहे है वह आने वाले वक्त की राजनीति में कहा कैसे टिकेगी, खतरा यह भी है। और उससे भी बड़ा संकेत तो यही है कि चुनावी लोकतंत्र ही स्टेट्समैन पैदा करेगा जो मौजूदा राजनीति के चेहरों में से नहीं होगा। यानी बीजेपी के 38 बरस या कांग्रेस के 133 बरस, आने वाले वक्त में, देश के 18 से 35 बरस की उम्र के 50 करोंड़ युवाओं के लिये कोई मायने नहीं रखते है। क्योंकि चुनाव पर टिका देश का लोकतांत्रिक मॉडल ही डगमग है। इसीलिये तो लोकसभा-राज्यसभा में बहुमत के साथ यूपी में बीजेपी की सत्ता होने के बावजूद राम मंदिर बनेगा नहीं। और 1980 में वाजपेयी का नारा अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा अब मायने रखता नहीं है। क्योंकि 70 बरस बाद राष्ट्रीय राजनीति दलो की सत्ता तले चुनावी राजनीति ही चुनावी लोकतंत्र का विकल्प खोज रही है।

@ppbajpai

जनसंघ के 10 सदस्यों से बीजेपी के 11करोड़ सदस्यों की यात्रा।

या फिर दो सांसद से 282 सांसदों का हो जाना।

या फिर अटल बिहारी वाजपेयी से नरेन्द्र मोदी वाया लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा।

या फिर हिन्दी बेल्ट से गुजरात मॉडल वाली बीजेपी।

या फिर संघ के राजनीतिक शुद्धिकरण की सोच से प्रचारकों को बीजेपी में भेजना और फिर 2014 में बीजेपी के लिये हिन्दू वोटर को वोट डालने के लिये घर से को बाहर निकालने की मशक्कत करना।

राजनीति का अंदाज उस आवारा पूंजी के आसरे जा टिका है जो अहंकार में डूबी है — पुण्य प्रसून बाजपेयीपर बदलते राजनीति परिदृश्य ने पहली बार इसके संकेत दे दिये है कि 2018 में बीजेपी का आकलन ना तो 1980 की सोच तले हो सकता है और ना ही 38 बरस की बीजेपी को आने वाले वक्त का सच माना जा सकता है। बीजेपी को भी बदलना है और बीजेपी के लिये सत्ता का रास्ता बनाते राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को भी बदलना होगा। ये सवाल इसलिये क्योंकि तीन दशक की बीजेपी की सियासत में जितना परिवर्तन नहीं आया उससे ज्यादा परिवर्तन बीते चार बरस में मोदी काल में आ गया। इमरजेन्सी के गैर कांग्रेसवाद की ठोस हकीकत को, जमीन पर विपक्ष की जिस एकजुटता ने साथ तैयार किया। उसी अंदाज में मोदी दौर को देखते हुये विपक्ष एकजुट हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी अध्यक्ष को मोदी की बाढ़ तले कुत्ता-बिल्ली, सांप-छछूंदर का एक होना दिखायी दे रहा है। सवाल है कि इंदिरा की तानाशाही तले भी जनसंघ और वामपंथी एक साथ आ खड़े हुये थे।

बीजेपी के 38 बरस या कांग्रेस के 133 बरस, आने वाले वक्त में, देश के 18 से 35 बरस की उम्र के 50 करोंड़ युवाओं के लिये कोई मायने नहीं रखते है। — पुण्य प्रसून बाजपेयीपर तब सत्ता का संघर्ष वैचारिक था। सरोकार की राजनीति का मंत्र कही ना कही हर जेहन में था। तो जनता पार्टी बदलाव और आपातकाल से संघर्ष करती दिखायी दे रही थी। पर अब संघर्ष वैचारिक नहीं है। सरोकार पीछे छूट चुके हैं। नैतिक बल नेताओं और राजनीतिक दलो में भी खत्म हो चुका है। तो फिर राजनीति का अंदाज उस आवारा पूंजी के आसरे जा टिका है जो अहंकार में डूबी है। सत्ता की महत्ता उस ताकत को पाने का अंदेशा बन चुकी है जिसके सामने लोकतंत्र नतमस्तक हो जाये। यानी लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर संवैधानिक संस्थाओं को भी अपने अनुकूल हांकने की सोच है। यानी संघ परिवार भी जिन मूल्यों के आसरे हिन्दुत्व का तमगा छाती पर लगाये रही वह बिना राजनीतिक सत्ता के संभव नहीं है, ये सीख बीजेपी के 38वें बरस में संघ प्रचारकों ने ही दे दी। और हिन्दुत्व की सोच एक आदर्श जिन्दगी जिलाये रखने के लिये तो चल सकती है पर इससे सत्ता नहीं मिल सकती, ये समझ भी सत्ता पाने के बाद संघ प्रचारक ने ही, आरएसएस को दे दी।

जो राजनीतिक सरोकार 1952 से देश ने देखे, वह देश के सामाजिक-आर्थिक हालातों तले राजनीति को ही इस तरह बदलते चले गये कि राजनीतिक सत्ता पाने का मतलब, सत्ता बनाये रखने की सोच, देश का संविधान हो गया। — पुण्य प्रसून बाजपेयीये हालात बने कैसे और अब आगे रास्ता जाता किस दिशा में है? इसे समझने से पहले बीजेपी और मौजूदा वक्त की इस हकीकत को ही समझ लें, के भारतीय राजनीति में जो बदलाव, इमरजेन्सी या मंडल-कंमडल पैदा नहीं कर पाया, उससे ज्यादा बड़ा बदलाव 2014 के आम चुनाव के तौर तरीकों से लेकर, सत्ता चलाने के दौर ने कर दिये। सिर्फ सोशल मीडिया या कहे सूचना तकनीक के राजनीतिक इस्तेमाल से बदलती, राजनीतिक परिभाषा भर का मसला नहीं है। मुद्दा है जो राजनीतिक सरोकार 1952 से देश ने देखे, वह देश के सामाजिक-आर्थिक हालातों तले राजनीति को ही इस तरह बदलते चले गये कि राजनीतिक सत्ता पाने का मतलब, सत्ता बनाये रखने की सोच, देश का संविधान हो गया। और सवा सौ करोंड़ लोगों के बीच, राजनीतिक सत्ता एक ऐसा टापू हो गया, जिसपर आने के लिये हर कोई लालायित है। इसलिये अगर कोई बीजेपी को इस बदलते दौर में सिर्फ राजनीतिक जीत या संगठन के विस्तार या चुनावी जीत के लिये पन्ना प्रमुख तक की जिम्मेदारी के अक्स में देखता है तो वह उसकी भूल होगी। चाहे अनचाहे बीजेपी ही नहीं बल्कि संघ और कांग्रेस को भी अब बदलते हिन्दुस्तान के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य तले, राजनीतिक दलों के बदलते चेहरे और वोटरों की राजनीतिक भागेदारी के नये नये खुलते आयाम तले देखना ही होगा।

भगवा गमछा गले में डाल कानून को ताक पर रखकर अगर गौ-रक्षा की जा सकती है तो फिर नीला झंडा उठाकर शहर दर शहर दलित हिंसा भी हो सकती है। — पुण्य प्रसून बाजपेयीदरअसल जनसंघ से बीजेपी के बनने के बीच, वाजपेयी जिस ट्रांसफारमेशन के प्रतीक रहे, उसी ट्रासंफारमेशन के प्रतीक मौजूदा वक्त में नरेन्द्र मोदी है। जनसंघ का खांटी हिन्दुत्व और बनिया-ब्राह्मण की सोच का होना। और 1980 में वाजपेयी ने बडे कैनवास में उतारने की सोच रखी। और अपने पहले भाषण में गांधीवाद-समाजवाद को समेटा। पर 84 में सिर्फ दो सीट पर जीत ने, बीजेपी को सेक्यूलर इंडिया में खुले तौर पर हिन्दुत्व का नारा लगाते हुये, देश के उन आधारों पर हमला करना सिखा दिया जो वोट का ध्रुवीकरण करते और चुनावी जीत मिलती। पर उसमें इतना पैनापन भी नहीं था कि बीजेपी पैन-इंडिया पार्टी बन जाती। दक्षिण और पूर्वी भारत में बीजेपी को तब भी मान्यता नहीं मिली। और याद कीजिये नार्थ ईस्ट में चार स्वयंसेवकों की हत्या के बाद भी तब के गृहमंत्री आडवाणी सिर्फ झंडेवालान में संघ हेडक्वाटर पहुंच कर श्रधांजलि देने के अलावा कुछ कर नहीं पाये। पर वाजपेयी जिस तरह गठबंधन के आसरे 2004 तक सत्ता खिंचते रहे, उसने पहली बार ये सवाल तो खड़ा किया ही कि कांग्रेस और वाजपेयी की बीजेपी में अंतर क्या है। कांग्रेस की बनायी लकीर पर बीजेपी 2004 तक चलती नजर आई। चाहे वह आर्थिक नीति हो या विदेश नीति। कॉर्पोरेट से किसान तक को लेकर सत्ता के रुख में ये अंतर करना वाकई मुश्किल है कि 1991 से लेकर 2014 तक बदला क्या। जबकि इस दौर में देश के तमाम राजनीतिक दलों ने सत्ता की मलाई का मजा लिया। फिर ऐसा 2013-14 से 2018 के बीच क्या हो गया जो लगने लगा है कि देश की राजनीति करवट ले रही है। और आने वाले वक्त में राजनीति बदलेगी। राजनीतिक दल बदलेंगे। और शायद नेताओं के पारंपरिक चेहरे भी बदलेंगे। क्योंकि इस दौर ने समाज-राजनीति के उस ढांचे को ढहा दिया, जहां कुछ छुपता था। या छुपा कर सियासत करते हुये इस एहसास को जिन्दा रखा जाता था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र जिन्दा है। सत्ता की राजनीति ने इतनी पारदर्शिता ला दी कि विचारधारा चाहे वामपंथियो की या हिन्दुत्व की दोनों सत्ता के सामने रेंगते नजर आने लगे।

हर संस्थान ने सत्ता के लिये काम करना शुरु कर दिया। — पुण्य प्रसून बाजपेयीदेश में कॉर्पोरेट की लूट हो या राजनीतिक सत्ता की कॉर्पोरेट लूट, दोनों ही एक थाली में लोटते नजर आये। किसान-मजदूर से हटकर देश का पढ़ा लिखा युवा खुद को भाग्यशाली समझता रहा। पर पहली बार वोट बैंक के दायरे में सियासत ने दोनों को एक साथ ला खड़ा कर दिया। कल तक गरीबी हटाओ का नारा था। अब बेरोजगारी खत्म करने का नारा। पहली बार, मुस्लिम देश में है कि नहीं ये सवाल गौण हो गया। यानी कल तक जिस तरह सावरकर का हिन्दुत्व और हेडगेवार का हिन्दुत्व टकराता रहा। और लगता यही रहा है मुस्लिमों को लेकर हिन्दुत्व की दो थ्योरी काम करती है। एक सावरकर के हिन्दुत्व तले मुस्लिमों की जगह नहीं है तो हेडगेवार के हिन्दुत्व में जाति धर्म हर किसी की जगह है। पर सत्ता के वोट बैंक की नई बिसात ने बीजेपी को मुस्लिम माइनस सोच कर सियासत करना सिखा दिया। पर देश के सामाजिक-आर्थिक हालात पारदर्शी हुये तो अगला सवाल दलितों का उठा और बीजेपी के सत्ताधारी गुट को लगा दलित माइनस हिन्दू वोट बैंक समेटा जा सकता है। पर देश की मुश्किल ये नहीं है कि राजनीति क्रूर हो रही है। मंदिरों में जा कर ढोंग कर रही है। और वोट बैंक की सियासत भी पारदर्शी हो... तो सबकुछ दिखायी दे रहा है। कौन कहा खड़ा है।

या सत्ता ही देश और लोकतंत्र हो जाये तो फिर संविधान कैसे ताक पर रखा है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चार जजों के खुलकर चीफ जस्टिस के खिलाफ आने भर से नहीं उभरता। — पुण्य प्रसून बाजपेयीदरअसल मुश्किल तो ये है कि चुनावी लोकतंत्र एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है जहाँ राजनीति, सत्ता पाने के लिये ऐसा अराजक माहौल बना रही है, जिसके दायरे में संविधान-कानून का राज की सोच ही खत्म हो जाये। कांग्रेस ने इन हालातों को 60 बरस तक बखूबी जिया इससे इंकार किया नहीं जा सकता है पर इन 60 बरस के बाद, बीजेपी की सत्ता, कांग्रेस से नहीं बल्कि देश से, जो बदला अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिये उठा रही है, उसमें वह कांग्रेस से भी कई कदम आगे बढ़ चुकी है। और इन हालातों ने, भारतीय राजनीति में नहीं बल्कि जन-मन में चुनावी लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और ये सवाल इसीलिये बड़ा होता जा रहा है कि वाकई मौजूदा बीजेपी सत्ता का कोई विकल्प नहीं है। दरअसल हम विकल्प नहीं बदलाव खोज रहे है तो फिर हथेली खाली ही मिलेगी। यहां विकल्प या बदलाव का मसला राहुल गांधी या विपक्ष से नहीं जुड़ा है। बल्कि उन सवालों से जुड़ा है जो वर्तमान का सच है और आने वाले वक्त में सत्ता के हर मोदी को उस रास्ते पर चलना होगा अगर उसके जेहन में विकप्ल का विजन नहीं है तो। मसलन, नेहरु से लेकर मनमोहन तक का पूंजीवाद उघोगपतियो और कॉर्पोरेट का हिमायती रहा। पर मौजूदा वक्त में कॉर्पोरेट और उघोगपतियों में लकीर खिंच गई। चंद कॉर्पोरेट सत्ता के हो गये। बाकि रुठ गये। किसान-मजदूरों का सवाल उठाते उठाते चुनावी लोकतंत्र ही इतना महंगा हो गया कि चुनाव जनता के पेट भरने का साधन बन गया और राजनीतिक दल सबसे बड़े रोजगार के दफ्तर। 1998 से 2009 तक के चार आम-चुनाव में जितना पैसा फंड के तौर पर राजनीतिक दल को मिला। उससे दुगुना पैसा सिर्फ 2013-14 से 2015-16 में बीजेपी को मिल गया।

चुनाव पर टिका देश का लोकतांत्रिक मॉडल ही डगमग है। — पुण्य प्रसून बाजपेयीसरसंघ चालक भागवत जेड सिक्यूरटी के दायरे में आ गये तो आम जन का उनसे मिलना मुश्किल हो गया और बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में सात सितारा को ही मात देने लगा तो फिर जन से वह कट भी गया और जन से खुद को सात सितारा की पांचवी मंजिल ने काट भी लिया। पांचवी मंजिल पर ही बीजेपी अध्यक्ष का दफ्तर है। जहां पहुंच जाना ही बीजेपी के भीतर वीवीआईपी हो जाना है। यानी सवाल ये नहीं कि कांग्रेस के दौर के घोटालों ने बीजेपी को सत्ता दिला दी। और बीजेपी के दौर में घोटालों की कोई पोल खुली नहीं है। सवाल है कि घोटालों के दौर में बंदरबांट था। जनता भी करप्ट इकॉनमी का हिस्सेदार बन चुकी थी। और इकॉनमी के तौर तरीके सामाजिक तौर पर उस आक्रोश को उभरने नहीं दे रहे थे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे। पर नये हालात उस आक्रोश को उभार रहे है जिसे रास्ता दिखाने वाला कोई नेता नहीं है। भगवा गमछा गले में डाल कानून को ताक पर रखकर अगर गौ-रक्षा की जा सकती है तो फिर नीला झंडा उठाकर शहर दर शहर दलित हिंसा भी हो सकती है। फिर तो दलितों पर निशाना साध उनके घरों पर हमला करते हुये कही ऊंची जाति तो कही हिन्दुत्व का नारा भी लगाया जा सकता है। और इसके समानांतर जनता के जमा पैसे की लूट कोई कारोबारी कर भी सकता है। और सरकार कारोबारियों को करोड़ों अरबों की रियायत दे भी सकती है। असल में सामाजिक संगठनों की जरूरत इन्हीं से पैदा होने वाले हालातों को काबू में रखने के लिये होती है। पर जब हर संस्थान ने सत्ता के लिये काम करना शुरु कर दिया। या सत्ता ही देश और लोकतंत्र हो जाये तो फिर संविधान कैसे ताक पर रखा है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चार जजों के खुलकर चीफ जस्टिस के खिलाफ आने भर से नहीं उभरता।

बल्कि देश का चुनावी लोकतंत्र ही कैसे लोकतंत्र के लिये खतरा हो चला है, इस दिशा में भी मौन चिंतन की इजाजत दे ही देता है। और जब लोकतंत्र के केन्द्र में राजनीति हो तो फिर आने वाले वक्त की उस आहट को भी सुनना होगा जो अंदेशा दे रही है कि देश बदल रहा है। यानी बीजेपी में नेताओं की जो कतार 2013 तक सर्वमान्य थी वह मोदी के आते ही 2014 में ना सिर्फ खारिज हो गई बल्कि किसी में इतना नैतिक साहस भी नहीं बचा कि वह पूर्व की राजनीति को सही कह पाता। और जिस लकीर को मौजूदा वक्त में मोदी खींच रहे है वह आने वाले वक्त की राजनीति में कहा कैसे टिकेगी, खतरा यह भी है। और उससे भी बड़ा संकेत तो यही है कि चुनावी लोकतंत्र ही स्टेट्समैन पैदा करेगा जो मौजूदा राजनीति के चेहरों में से नहीं होगा। यानी बीजेपी के 38 बरस या कांग्रेस के 133 बरस, आने वाले वक्त में, देश के 18 से 35 बरस की उम्र के 50 करोंड़ युवाओं के लिये कोई मायने नहीं रखते है। क्योंकि चुनाव पर टिका देश का लोकतांत्रिक मॉडल ही डगमग है। इसीलिये तो लोकसभा-राज्यसभा में बहुमत के साथ यूपी में बीजेपी की सत्ता होने के बावजूद राम मंदिर बनेगा नहीं। और 1980 में वाजपेयी का नारा अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा अब मायने रखता नहीं है। क्योंकि 70 बरस बाद राष्ट्रीय राजनीति दलो की सत्ता तले चुनावी राजनीति ही चुनावी लोकतंत्र का विकल्प खोज रही है।

@ppbajpai

0 टिप्पणियाँ